|

|

Il Convegno Internazionale di Italianistica di Craiova è arrivato alla IX edizione

Dedicato ai 70 anni dalla fondazione dell’Università di Craiova e ai 25 della Società Dante Alighieri di Craiova, l’ormai rinomato Convegno Internazionale di Italianistica di Craiova ha svolto di recente, ossia il 15 e 16 settembre 2017, la sua IX edizione, nelle aule dello stesso ateneo. Il convegno, patrocinato dall’Ambasciata d’Italia in Romania, dall’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest e dalla Società Dante Alighieri, è organizzato dalla Facoltà di Lettere, Dipartimento di lingue romanze e classiche – sezione di lingua e letteratura italiana dell’Università di Craiova in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia. Dopo l’elenco di tali prestigiose istituzioni che si impegnano da anni in questo progetto o che lo appoggiano e incoraggiano, bisogna ricordare che dietro ogni progetto ci sono delle persone e che dalla loro prospettiva scientifica e capacità organizzativa, dal loro entusiasmo e dalla loro caparbietà dipende la riuscita o meno dell’impresa. Il fatto che da nove anni, senza interruzione, all’Università di Craiova si organizzi il solo grande convegno internazionale di italianistica della Romania – senza nulla togliere all’importanza e al prestigio dei convegni dedicati genericamente a tutta l’area degli studi romanzi (come quello di Timişoara o quello prossimo di Cluj) o di quelli circoscritti a campi di ricerca specifici (come la linguistica, gli studi medievali ecc., organizzati a Bucarest) – è merito di una persona di straordinaria capacità e volontà organizzativa, di grande apertura a ogni tipo di collaborazione universitaria, di ottimi contatti nell’area dell’italianistica internazionale e, non ultimo, di una grande e naturale cordialità che incoraggia tutti a superare le gerarchie accademiche e a sentirsi pari nell’interesse comune per gli studi di italianistica: Elena Pîrvu, ordinaria di lingua italiana presso l’Università di Craiova, aiutata dal suo ristretto ma affiatato e estremamente efficiente gruppo di colleghi. Quest’articolo intende essere sì una breve presentazione di questa recentissima edizione del Convegno, ma anche un elogio e un ringraziamento a questo piccolo gruppo, cui l’italianistica romena deve assai. Dedicato ai 70 anni dalla fondazione dell’Università di Craiova e ai 25 della Società Dante Alighieri di Craiova, l’ormai rinomato Convegno Internazionale di Italianistica di Craiova ha svolto di recente, ossia il 15 e 16 settembre 2017, la sua IX edizione, nelle aule dello stesso ateneo. Il convegno, patrocinato dall’Ambasciata d’Italia in Romania, dall’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest e dalla Società Dante Alighieri, è organizzato dalla Facoltà di Lettere, Dipartimento di lingue romanze e classiche – sezione di lingua e letteratura italiana dell’Università di Craiova in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia. Dopo l’elenco di tali prestigiose istituzioni che si impegnano da anni in questo progetto o che lo appoggiano e incoraggiano, bisogna ricordare che dietro ogni progetto ci sono delle persone e che dalla loro prospettiva scientifica e capacità organizzativa, dal loro entusiasmo e dalla loro caparbietà dipende la riuscita o meno dell’impresa. Il fatto che da nove anni, senza interruzione, all’Università di Craiova si organizzi il solo grande convegno internazionale di italianistica della Romania – senza nulla togliere all’importanza e al prestigio dei convegni dedicati genericamente a tutta l’area degli studi romanzi (come quello di Timişoara o quello prossimo di Cluj) o di quelli circoscritti a campi di ricerca specifici (come la linguistica, gli studi medievali ecc., organizzati a Bucarest) – è merito di una persona di straordinaria capacità e volontà organizzativa, di grande apertura a ogni tipo di collaborazione universitaria, di ottimi contatti nell’area dell’italianistica internazionale e, non ultimo, di una grande e naturale cordialità che incoraggia tutti a superare le gerarchie accademiche e a sentirsi pari nell’interesse comune per gli studi di italianistica: Elena Pîrvu, ordinaria di lingua italiana presso l’Università di Craiova, aiutata dal suo ristretto ma affiatato e estremamente efficiente gruppo di colleghi. Quest’articolo intende essere sì una breve presentazione di questa recentissima edizione del Convegno, ma anche un elogio e un ringraziamento a questo piccolo gruppo, cui l’italianistica romena deve assai.

Il Convegno di Craiova si avvale da sempre di un Comitato scientifico di insigni docenti di molte università europee ed è da sempre un convegno tematico. Ora, i convegni tematici, se da una parte presentano il rischio di limitare la partecipazione, dall’altra offrono alcuni importanti vantaggi: dal punto di vista dei lavori, quello di un dialogo proficuo fra specialisti con interessi convergenti; dal punto di vista dei partecipanti, quello di un approccio diverso alle proprie indagini precedenti; dal punto di vista dei risultati, quello di un volume di atti tematicamente coerente, dunque ulteriormente consultabile non solo per il valore dei singoli interventi, ma anche nel suo insieme, in qualsiasi contesto che rimanda a tale tematica. E comincerei proprio con i volumi degli atti delle varie edizioni del Convegno: curati dalla stessa prof.ssa Pîrvu, ritmicamente editati e caratterizzati sin dall’inizio da rigore filologico e da eleganti vesti tipografiche, i volumi delle ultime edizioni, grazie anche alla collaborazione sempre più stretta con l’Università per Stranieri di Perugia, vengono pubblicati presso Franco Cesati Editore di Firenze, casa editrice di grande prestigio e specializzata anche in pubblicazioni accademiche. Voglio dire che gli ultimi volumi di atti dei convegni di Craiova sono splendidi esempi di accuratezza redazionale e di ottime condizioni tipografiche. Il più recente, uscito pochi mesi fa e presentato dalla curatrice nell’ambito del Convegno, raccoglie in 858 pagine i 71 interventi della VII edizione del Convegno del 2015, dedicati al tema del presente e del futuro della lingua e letteratura italiana.

Il tema di quest’anno, suggerito – come ci ha rivelato la prof.ssa Pîrvu – da un membro del Comitato scientifico, il grande linguista e storico della letteratura Francesco Bruni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stato «Dal libro a stampa a internet: metamorfosi della ricerca linguistica e letteraria italiana». Il tema deve aver destato all’inizio una certa perplessità con lo spostarsi verso i margini strumentali attuali del nostro lavoro di ricerca e forse ha scoraggiato alcuni ipotetici interessati – e dico questo perché la partecipazione è stata leggermente meno numerosa del solito. In compenso mai come in questa edizione ho avuto la sensazione della giusta aderenza al tema tanto delle relazioni quanto dei dibattiti. Alcune parole sui partecipanti: in maggioranza italiani e romeni di varie università dei due Paesi, ma anche studiosi venuti dalla Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Spagna; fra di essi ricercatori ben affermati ma anche giovani alle prime armi; e di tutte le età, ma con una prevalenza dei giovani, o forse questa è stata l’impressione destata dalla vivacità degli incontri, dall’allegria conviviale, dalla generale apertura verso il mondo delle nuove tecnologie, dalla parità di trattamento.

Come al solito, il convegno ha avuto due sessioni plenarie, dove invitati di prestigio hanno parlato dell’evoluzione della ricerca linguistica agli albori dell’informatica (Francesca Malagnini dell’Università di Perugia, Anna Rinaldin dell’Università di Venezia), delle trasformazioni editoriali nell’era dell’e-book (Armando Rotondi dell’Istitute of the Arts di Barcellona) oppure del senso dei cambiamenti portati nella lingua italiana dai social (Immacolata Tempesta dell’Università del Salento). Quest’ultimo tema, cioè le trasformazioni linguistiche ma pure mentali e antropologiche prodotte dai nuovi mezzi di comunicazione, già verificabili nella lingua sia scritta che orale delle nuove generazioni, e le sfide che esse rappresentano per la scuola e per l’insegnamento in generale, sono stati gli argomenti più insistentemente dibattuti e controversi anche nella sezione di linguistica e didattica, argomenti conclusi con non pochi interrogativi. L’altra sezione, di letteratura, ha coagulato i dibattiti soprattutto intorno agli albori della nuova era informatica desunti da testi – specie di Calvino e di Eco – che decenni fa prospettavano già le potenzialità dell’ipertesto di oggi. Però oltre a questi gruppi tematici in cui ho cercato di riassumere il grosso delle due sezioni, meritano ricordati alcuni interventi puntuali: o per l’audacia delle proposte, o per l’originalità nel modo in cui il tema del convegno è stato ribaltato verso altri campi e altre urgenze, o per l’eccezionale utilità delle informazioni sui nuovi tesori in rete. Nella prima categoria nominerei la relazione del giovane ricercatore di Bucarest Matei Stoenescu con la sua interessante proposta di virtualizzazione a partire dal confronto di un testo calviniano con uno borgesiano; nella seconda, gli inaspettati risvolti politici del nuovo linguaggio della rete, analizzati da alcuni giovani studiosi fra cui Eugenio Salvatore di Siena o Ida Valicenti della Sapienza; della terza menzionerei la relazione di Paola Nigro dell’Università di Salerno, con la sua incoraggiante presentazione delle immense prospettive informazionali offerte dalla digitalizzazione delle biblioteche.

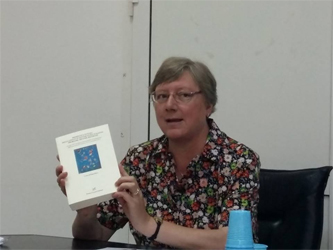

Come ormai d’uso, a metà della seconda giornata, alcuni dei partecipanti hanno avuto la possibilità di presentare un loro volume recente. Questa cosa può essere una grande opportunità offerta all’autore di descrivere il concetto e il processo di elaborazione di una sua ricerca a colleghi intenditori. Non sempre questa opportunità è sfruttata dall’autore in modo da destare curiosità e interesse. Questa edizione è stata eccezionale anche da questo punto di vista: abbiamo fatto conoscenza, oltre che con l’ultimo volume degli atti, già ricordato, con quattro processi creativi, quattro ineccepibili approcci filologici, insomma con quattro libri di valore, che ci hanno proposto nuovi orizzonti culturali e che abbiamo avuto la gioia di tenere in mano e sfogliare. E non posso fare a meno di ricordarne almeno uno: l’incitante studio di Francesca Malagnini, Il Lazzaretto nuovo di Venezia. Le scritture parietali (Firenze, Franco Cesati editore, 2017): appassionata avventura archeologica dentro le vite degli appestati, le loro storie e le loro provenienze, corredata da una preziosa illustrazione fotografica.

A modo di conclusione direi che, se si aggiunge alla soddisfazione e agli stimoli còlti in questa recentissima esperienza italianistica l’eleganza grafica e coloristica dei materiali offerti ai partecipanti – e magari anche il rombo assordante delle automobili tuning del primo rally di Craiova che a un certo momento pigmentò i nostri discorsi – ce la siamo goduta in tutti i modi.

|

|

| |

|

Smaranda Bratu Elian

(ottobre 2017, anno VII)

|

|