|

|

Rinascimento a Ferrara: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa

Spesso, quando si pensa al Rinascimento, la mente fugge e si posa su Firenze dimenticando i quattro studioli rinascimentali: Ferrara, Mantova, Rimini e Urbino e il loro grandissimo lascito della «nuova maniera» come direbbe Vasari. Ferrara è la prima città che ha prodotto e incoraggiato una vera scuola, la così detta «officina ferrarese», chiamata con questo sintagma dal grande critico d’arte e stilista della lingua italiana che fu Roberto Longhi. Nel lontano 1933, esattamente 90 anni fa, Longhi riportò nei libri di storia dell’arte la scuola di Ferrara e la mise nella giusta luce che era adombrata dal Rinascimento fiorentino così caro a Bernard Berenson e alla scuola anglosassone del Burlington Magazine. Eccezione faceva solo l’Istituto Aby Warburg di Londra, la collaborazione del grande esperto del Rinascimento italiano Erwin Panofsky o della storica dell’arte Francis Yates che si occupò a lungo del ciclo pittorico di Palazzo Schifanoia. Spesso, quando si pensa al Rinascimento, la mente fugge e si posa su Firenze dimenticando i quattro studioli rinascimentali: Ferrara, Mantova, Rimini e Urbino e il loro grandissimo lascito della «nuova maniera» come direbbe Vasari. Ferrara è la prima città che ha prodotto e incoraggiato una vera scuola, la così detta «officina ferrarese», chiamata con questo sintagma dal grande critico d’arte e stilista della lingua italiana che fu Roberto Longhi. Nel lontano 1933, esattamente 90 anni fa, Longhi riportò nei libri di storia dell’arte la scuola di Ferrara e la mise nella giusta luce che era adombrata dal Rinascimento fiorentino così caro a Bernard Berenson e alla scuola anglosassone del Burlington Magazine. Eccezione faceva solo l’Istituto Aby Warburg di Londra, la collaborazione del grande esperto del Rinascimento italiano Erwin Panofsky o della storica dell’arte Francis Yates che si occupò a lungo del ciclo pittorico di Palazzo Schifanoia.

L’Emilia-Romagna è stata anche vittima del terribile terremoto nel 2012, che ha fatto chiudere tantissimi musei a Ferrara e a Mantova, ma che è servito da spunto per la ripartenza. Finalmente, dopo quasi un secolo, torna da tutto il mondo, da Dallas in Texas e dalla National Gallery di Londra, l’emblema del Rinascimento ferrarese, Ercole de’ Roberti e il suo unico continuatore, di dieci anni più giovane ma che fortunatamente ha vissuto il doppio degli anni del Maestro, il pittore Lorenzo Costa.

Per me Ferrara, Ercole de’ Roberti e l’officina ferrarese è questo e tanto altro ancora. Nel lontano 1994 io ero una studentessa della Facoltà di Storia dell’Università di Bucarest, ma anche la giovane leva da formare alle prese con la disciplina del mio più grande Maestro, lo storico dell’arte Remus Niculescu, amico di Roberto Longhi, con il quale aveva un vivo scambio di lettere in passato e di Henri Focillon. Il Professor Niculescu mi disse in una uggiosa mattinata di novembre ricevendomi nel suo ufficio dell’Istituto di Storia dell’Arte di Bucarest «George Oprescu»: «signorina (duduia, usava un vezzeggiativo così interbellico, volutamente all’antica) Corina, se vuole imparare un buon italiano le consiglio di partire dalle opere di Roberto Longhi, che non è solo il più grande storico dell’arte italiana, ma anche il detentore di una chiave stilistica aulica e ineguagliabile». Da allora ho lavorato per anni con Remus Niculescu, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte, e ho capito che Roberto Longhi aveva rivalorizzato «l’officina ferrarese» e riscoperto Caravaggio, così come il mio Maestro romeno aveva riscoperto il più grande impressionista romeno, Nicolae Grigorescu, aveva indagato a fondo nei rapporti artistici e culturali tra la Moldavia di Gheorghe Asachi, padre fondatore della letteratura moderna romena, e Antonio Canova del periodo romano del grande scultore veneto. Insomma, tutto quel poco o meno che io ho studiato nella mia vita riguardante la storia dell’arte era sulle orme di Remus Niculescu e implicitamente di Roberto Longhi.

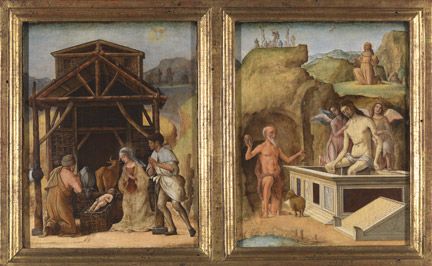

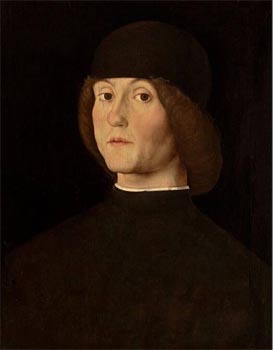

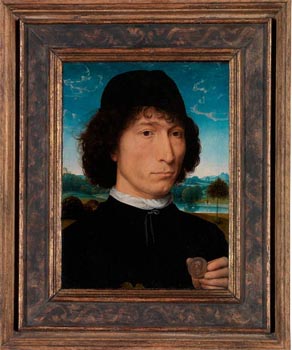

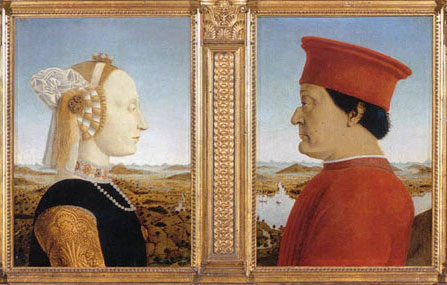

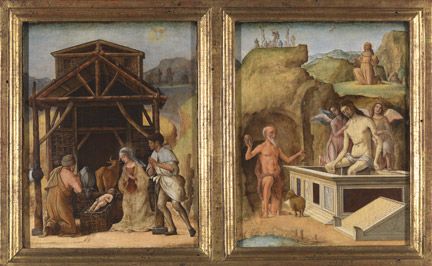

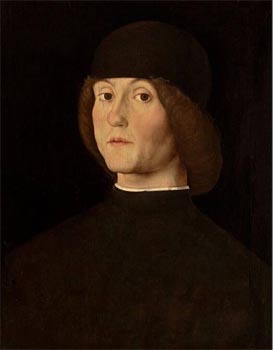

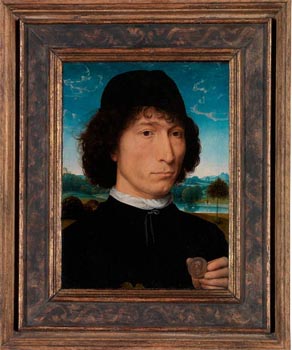

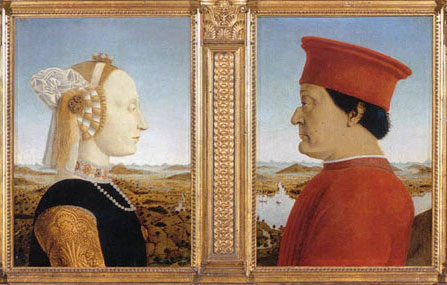

Ed eccomi qui davanti al Palazzo dei Diamanti appena restaurato in maniera egregia da due architetti dello studio Labics (Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori, fondatori nel 2002 dello studio Labics, con sede a Roma, hanno vinto il concorso, bandito nel 2017 dal Comune di Ferrara, per il restauro, l’adeguamento funzionale e l’ampliamento dell’edificio disegnato da Biagio Rossetti nel 1492). E dentro mi ritrovo davanti a 100 opere di Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Quando si dice che nella vita niente avviene per caso. Noi attiriamo quello che desideriamo di conoscere, la formazione è un processo, spesso misterioso, dove l’incontro con l’opera o con Il Maestro è costruito dentro di noi con tenacia, negli anni e non per forza in modo programmato. La mostra è stata aperta il 18 febbraio e durerà fino al 19 giugno 2023. Quattro mesi per ammirare i ferraresi a casa loro con prestiti unici più che rari come i quattro quadri di Ercole de’ Roberti prestati dalla National Gallery di Londra: Dittico di Londra, 1490 circa, La raccolta della manna, 1490 circa e L’Istituzione dell’eucaristia, 1490-1500 circa. Dal lontano Texas è arrivata la bellissima Porzia e Bruto tempera sul tavola di 48,7 cm x 34,3 che arriva da Kimbell Art Museum (Fort Worth) o «il più bel ritratto a dittico di tutto il Quattrocento italiano» [5] come lo definì Roberto Longhi, che arriva da Rotterdam, il bel Ritratto d’uomo, Museum Moijmans Van Beuningen, attribuibile forse anche a Lorenzo Costa e non dato per certo come opera di Ercole de’ Roberti. Questa tipologia di ritrattistica era fortemente influenzata dall’arte fiamminga e in speciale modo da un pittore fiammingo che completò la sua formazione in giro per l’Italia, Hans Memling, pittore collezionato dal primo dei collezionisti, il cardinale Pietro Bembo, presunta eredità del quadro dal padre Bernardo. Sempre dall’America arriva anche il dittico di Giovanni II Bentivoglio e della moglie Ginevra Sforza, bella replica sul tema della celeberrima opera di Piero della Francesca, oggi agli Uffizi Federico di Montefeltro e Bianca Sforza [8], che era la sorella di Ginevra e un matrimonio altrettanto importante, che sanciva l’unione tra il Ducato di Milano e quello di Montefeltro quanto la città di Bologna sotto l’ultimo Bentivoglio prima dell’occupazione della Chiesa.

Dittico di Londra, 1490 circa, Londra, National Gallery

Ercole de’ Roberti, La raccolta della manna, 1490 circa, Londra, National Gallery

Ercole de’ Roberti, Istituzione dell’eucaristia, 1490-1500 circa, Londra, National Gallery

Ercole de’ Roberti, Portia e Brutus, 1486-1490, Texas, Fort Worth, Kimbell Museum

Ercole de’ Roberti o Lorenzo Costa, Ritratto d’uomo, c. 1490, olio su tavola, 42 cm x 32,

Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen. Acquisito dalla collezione di D.G. van Beuningen, 1958

Hans Memling, Ritratto d’uomo con una moneta romana (Bernardo Bembo?) 1473-1474 (?).

Olio su tavola, 31 x 23,2 cm, Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Ercole de’ Roberti, Giovanni II Bentivoglio, 1473-74, Ginevra Sforza, 1473-74,

tempera su tavola, 54 cm x 38, 1, Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection

Piero della Francesca, Federico da Montefeltro e Battista Sforza, Firenze, Uffizi, 1465-1472

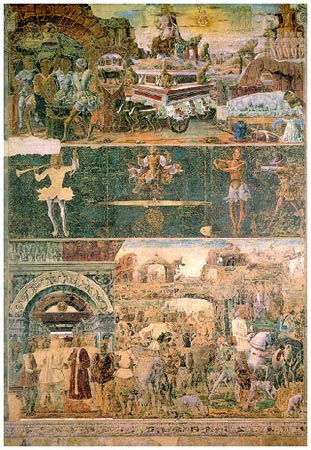

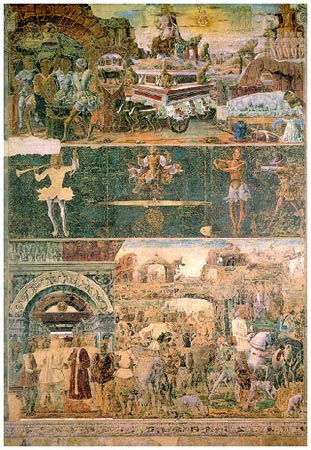

Per capire il modo in cui le opere di Ercole de’ Roberti sono state portate via da Ferrara e collezionate subito dopo la sua prematura morte, basti pensare che a Ferrara sono rimasti soltanto due piccoli quadri e l’affresco del mese di Settembre nel Palazzo Schifanoia a lui attribuito da Roberto Longhi pur in assenza di alcun documento, ma per la genialità d’osservazione che il grande critico possedeva [9]. Si presume che l’autore sia un Ercole de’ Roberti ancora giovanissimo, con una forza riconoscibile nel paesaggio «brullo», come diceva Longhi dei paesaggi di Piero della Francesca, ma un brullo geometrizzato. Dentro il fregio in alto, come in un fumetto, tre scene principali: a destra Marte e Venere sotto un candido lenzuolo a pieghe marmoree, come fosse una vera scultura; ai piedi degli innamorati la bella veste fatina di lei e la possente corazza lucente di lui; dal letto pende un cuore da una catena, simbolo dell’amore. Dalla parte opposta Vulcano (Hefaistos) e i suoi aiutanti lavorano il ferro nella fucina e in un medaglione spunta una lupa capitolina che sta allattando i due gemelli, Romolo e Remo, segno che alla corte del ducato di Ferrara erano ben consapevoli della classicità e dei valori antichi e romani di cui si sentivano continuatori i duchi D’Este. Questo ciclo pittorico è il più grande del Rinascimento arrivato fino a noi e ha attirato l’interesse di storici tra i più svariati come gusto e tempo, da Aby Warburg [1] a Vittorio Sgarbi [2], che è anche l’organizzatore della splendida mostra in corso e ha reso in questo modo, con l’inaugurazione del Palazzo dei Diamanti, un sentito omaggio alla sua città.

Ercole de’ Roberti, Settembre, Palazzo Schifanoia, Ferrara

Dalla Città del Vaticano sono arrivati I miracoli di san Vincenzo Ferrer, 1470-73 ca., tempera su tavola di 29,6 cm x 214,6, con la lezione della prospettiva di Piero della Francesca, data dalle colonne antiche, dal gesto dello Spinario qui dipinto e scolpito nell’antichità e presente nei Musei del Campidoglio dal 1471, dono di Papa Sisto IV e i tre misteriosi personaggi di cui uno ci dà le spalle come nella Flagellazione di Cristo sempre di Piero della Francesca [12]. Da Bologna, dalla Pinacoteca Nazionale è stato prestato alla mostra il Volto di Maria Maddalena piangente, 1482-85 ca., affresco staccato, 39,3 cm x 39,3. Prima di lui soltanto Giotto aveva dipinto le lacrime. Pochi lo sapranno fare dopo.

Ercole de’ Roberti, I miracoli di san Vincenzo Ferrer, 1470-73 ca., tempera su tavola di 29,6 cm x 214,6 dalla Città del Vaticano

Ercole de’ Roberti, Volto di Maria Maddalena piangente, 1482-85 ca., affresco staccato, 39,3 cm x 39,3

Ma cosa fa di Ercole de’ Roberti un pittore così unico? Secondo la mia opinione due sono le caratteristiche indistinte della sua arte: il dinamismo delle figure, il loro movimento che è dato non solo dalla infilata delle immagini nelle scene dei miracoli che si susseguono come in un fumetto ante litteram, ma anche dal drappeggio delle vesti, da questi tessuti che prendono pieghe da sculture barocche, dai colori forti, quasi veneti, ma ammorbiditi da veri e propri capi di abbigliamento di una alta moda rinascimentale con capolavori da modiste nel realizzare le reti dorate che tengono fermi l’intreccio dei capelli, come sorrette dal sogno di una imperatrice cinese, fine, eleganti, voluttuose. Il secondo tratto caratteristico è contenuto nelle mani, mani affusolate, mani che parlano, che gridano di dolore o insegnano le maniere, con anelli semplici, spesso le fedi delle Madonne, simbolo di devozione casalinga e religiosa, mani che benedicono e mani che indicano la retta via (Odigitria), mani teatrali, che recitano, Le Mani della bellezza rinascimentale che emerge dai gesti come dalle parole.

Purtroppo Ercole de’ Roberti muore giovane (1451-56 – 1596) e il suo posto è preso subito da Lorenzo Costa, di dieci anni più giovane e che, fortunatamente, vivrà a lungo (1460-1535). La lunga vita gli permette di fondere gli stili e le diverse scuole del Centro e del Nord con l’Italia Centrale, la scuola veneta di Giovanni Bellini e di Andrea Mantegna con l’astro nascente umbro di Perugino. Ne esce uno stile composito di una lezione imparata per bene e riprodotta con maestria, ma senza il patos e il genio di de’ Roberti. Questo paragone non vuol mettere però in minor luce Costa, ma è solo una osservazione per capire il suo stile completo, portato a compimento con sapienza di chi vive e impara a lungo, di chi ha il tempo per formarsi e affermarsi a Ferrara, a Mantova e a Bologna, dovunque la politica del momento lo portava. In piccolo, nei quadri «da stanza» il capolavoro di Costa è Fuga degli Argonauti dalla Colchide, 1483 ca., tempera e olio su tavola, 35 cm x 26,5, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Lorenzo Costa, Fuga degli Argonauti dalla Colchide, 1483 ca.,

tempera e olio su tavola, 35 cm x 26,5, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Dallo stesso soggetto ai musei Eremitani di Padova esiste un altro quadro dal paesaggio più completo. Il quadro mi ricorda il più bel sonetto sull’amicizia di Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei che tu e lapo ed io dalle Rime:

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io

fossimo presi per incantamento,

e messi in un vasel ch’ad ogni vento

per mare andasse al voler vostro e mio,

sì che fortuna od altro tempo rio

non ci potesse dare impedimento,

anzi, vivendo sempre in un talento,

di stare insieme crescesse ‘l disio.

E monna Vanna e monna Lagia poi

con quella ch’è sul numer de le trenta

con noi ponesse il buono incantatore:

e quivi ragionar sempre d’amore,

e ciascuna di lor fosse contenta,

sì come i’ credo che saremmo noi.

Ma «la migliore e la più dolce maniera» come dice Vasari dell’opera di Lorenzo Costa è raggiunta in un quadro del 1492 dipinto per la famiglia Rossi. Qui abbiamo un compendio completo di tre quarti di secolo di pittura rinascimentale italiana: la Madonna è seduta in trono dolce e serafica come nei quadri migliori di Giovanni Bellini, san Sebastiano è saettato su una colonna delle quattro all’antica come in Mantegna. La Madonna posa su un piedestallo con fregio con le scene prese da un sarcofago romano ma con i corpi messi in rilievo in maniera emiliana, con lo sfondo dorato, come le grottesche nel Duomo di Ferrara, il San Giorgio da bravo soldato è qui con la sua armatura luccicante come poi Giorgione ci ha abituati a vedere nei suoi quadri i soldati italici, i colori sono forti, vivaci come nei veneti, ma con un qualcosa di dolce nelle carni, con una corporalità bonaria da emiliano doc, con quella summa pittorica che solo in Emilia si raggiunge alla soglia del Cinquecento e sarà una chiave distintiva della pittura ferrarese e bolognese del tempo. Su questa scuola dell’officina ferrarese si costruirà il futuro barocco che ha fatto distinguere l’Emilia-Romagna fino alla Roma dei papi, con pittori del calibro di Giovanni Lanfranco, Carracci, Domenichino, Francesco Albani e Guido Reni.

Esco dalla manica lunga della mole centrale del Palazzo dei Diamanti costruito da Biagio Rosetti e passo attraverso un «Jardin d’hiver» tutto in vetro, ottone e cemento e percorro un vero giardino per vedere le ultime stanze della mostra nel vecchio museo del Risorgimento spostato in un’altra ala per far spazio alle ultime sale con un bel pavimento in cotto e poi andare verso il bookshop, la caffetteria e l’uscita nel bel mezzo della estensione erculea dove si trova al centro il Palazzo dei Diamanti. La prima voglia che mi passa per la testa e di rivedere il Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia per guardare il mese di settembre, opera di un Ercole de’ Roberti giovane, vibrante e tumultuoso come la fucina di Vulcano che la fa da padrone. Ritorno ai miei anni romeni, al mio Maestro Remus Niculescu e penso che un po’ anche per lui ho visto questa mostra, che in un certo senso, per vie misteriose, la «duduia» (signorina) Corina di allora ha compiuto un giro di boa della sua paideia e che l’Italia non finisce ancora di stupirmi.

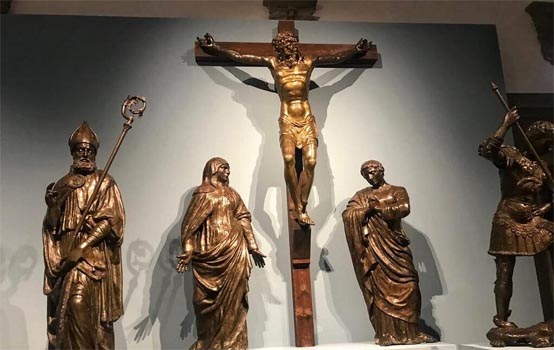

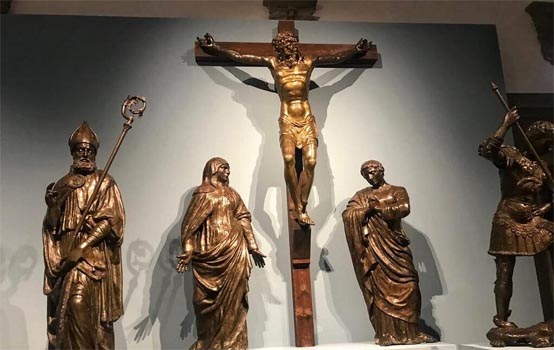

Dopo novant’anni da quando Roberto Longhi ha sottratto all’oblio la scuola ferrarese, cento opere sono di nuovo in mostra nel Palazzo dei Diamanti messo a punto per l’inaugurazione in un restauro moderno, azzeccato, dove la contemporaneità della riqualifica di zone come il giardino o le dependance dell’ex museo del Risorgimento dialogano con l’urbanistica lungimirante della prima città rinascimentale che ha pensato a un piano del genere, come l’estensione erculea compiuta dall’architetto Biagio Rosetti. Sarà il genius loci? Sicuramente! È forse inoltre un modo per ritornare alle origini della storia dell’arte, con la pittura di Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, la scultura di Niccolò Baroncelli e Domenico di Paris e il loro Madonna, Cristo Crocefisso e San Giovanni, l’architettura di Biagio Rosetti, ma anche con la storia dell’arte insieme a Roberto Longhi e Remus Niculescu, Maestri dell’italiano e dello stile.

Lorenzo Costa, Madonna col Bambino e i santi Sebastiano, Giacomo, Girolamo e Giorgio (pala Rossi), 1492,

tempera e olio su tavola, cm 252 x 177, Bologna, Basilica di San Petronio

Niccolò Baroncelli e Domenico di Paris, Madonna, Cristo Crocefisso, San Giovanni, 1450-55,

Bronzo dorato e argentato, 205 cm x 90 x 60, 235 cm x 210 x 60, 200 cm x 80 x 60, Capitolo della Basilica Cattedrale di San Giorgio di Ferrara

Liana Corina Tucu

(n. 3, marzo 2023, anno XIII)

NOTE

1. Aby Warburg, Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara (1912), in La Rinascita del paganesimo antico, Sansoni, Firenze, 1966; Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Schifanoja di Ferrara, 2006, Abscondita.

2. Vittorio Sgarbi (a cura di), Per Schifanoia. Studi e contributi critici, Liberty Hoise, Ferrara, 1987.

|

|