|

|

Ilaria Palomba: «Scrivere adesso mi fa male, non posso sottrarmi alla voce»

Ilaria Palomba è laureata in Filosofia. Ha pubblicato i romanzi: Fatti male (Gaffi), tradotto in tedesco per Aufbau-Verlag, e Homo homini virus (Meridiano Zero), vincitore del Contro Premio Carver 2015 e terzo al Premio Nabokov 2015; il saggio Io sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance-art (Dal Sud), la raccolta di racconti Violentati (ErosCultura), la raccolta poetica I buchi neri divorano le stelle (Sacco). Ilaria Palomba è laureata in Filosofia. Ha pubblicato i romanzi: Fatti male (Gaffi), tradotto in tedesco per Aufbau-Verlag, e Homo homini virus (Meridiano Zero), vincitore del Contro Premio Carver 2015 e terzo al Premio Nabokov 2015; il saggio Io sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance-art (Dal Sud), la raccolta di racconti Violentati (ErosCultura), la raccolta poetica I buchi neri divorano le stelle (Sacco).

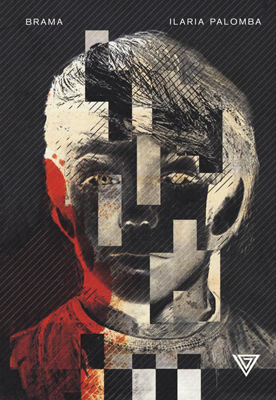

La nostra intervista parte dal suo ultimo libro, Brama (Giulio Perrone editore, 2020), la cui protagonista è Bianca, fragile trentenne, ricoverata più volte in psichiatria per i suoi vani tentativi di suicidio. I desideri che la animano sono possedere l'altro, primeggiare, schivare le attenzioni di una madre morbosa, meritare il riconoscimento di un padre inarrivabile. L'incontro con il filosofo Carlo Brama, ambivalente oggetto di desiderio, rende maggiormente precario il suo stare al mondo e apre un viaggio a ritroso nell'infanzia e nell'adolescenza pugliese, frugando tra i segreti di una famiglia borghese piena di scheletri nell'armadio. L'amore non è una fiaba a lieto fine ma una radiografia della psiche, un legame tanto carnale quanto spirituale che, come in un rito, nel suo compiersi conduce al trascendimento della ragione. Tra Carlo e Bianca c'è un gioco crudele che diventa una condanna, una tessitura di destini, sacra e terribile, cui cercano entrambi di sfuggire.

Lei ha affermato: «Cerco la prospettiva della mostruosità, non che sia direttamente io ma mi piace scrutare ciò che banalmente si definisce male». Quale definizione propone per «Male»?

Il male è la regola, l’eccezione è mostruosa, il santo è mostruoso, il malvagio vanaglorioso è l’uomo qualunque. Ho cercato la prospettiva del carnefice per non essere eccessivamente autobiografica. Volevo capire negli altri ma poi ho cercato in me: c’era l’uomo qualunque accanto al martire. Me lo diceva sempre Mario Perniola: la santa e l’assassina.

Brama è un libro che gratta il fondo della sfera affettiva; vaglia meticolosamente i sentimenti, emozione, ossessione, attrazione, passione, per poi scaraventarli, di nuovo, sul fondo, senza sterili edulcorazioni. Qual idea ha voluto che emergesse dei rapporti umani?

Homo homini virus. Gli eventi purtroppo mi stanno dando ragione ma spero sempre di essere smentita. Smentitemi. Amatevi.

I protagonisti della sua narrazione esistono in quadri della quotidianità che si scopre sotto i loro occhi mediante circostanze comuni che divengono le porte per una sensibilità, a volte, al limite della sopportazione. Perché ha deciso d’esplorare il banale, reale, vero quotidiano anziché l’esuberante straordinario?

Cos’è straordinario? Cos’è reale? Lei può dire che un sogno non è reale? Ho raccontato la storia di un’assassina (se poi quell’ultimo capitolo non è un sogno, e non ne sono certa, potrebbe esserlo). Sembra una vittima ma Bianca lo è solo di sé stessa (Carlo è lei, è tutto speculare, disturbato da ipseità, è una prigione l’ego). Ironicamente l’ho chiamata Crudele di cognome. Penso sia il romanzo più weird degli ultimi dieci anni. Rido. Da quest’estate leggo Musil e ho messo il presente in epochè.

Le sue righe suggeriscono l’amore come un sentimento che intrappola, che non dà scampo e non prevede vie di fuga: Elena e Paride infrangono ogni regola, ogni convenzione narra Omero. Ebbene, se non si sceglie d’amare né d’essere amati, in che misura si sceglie di scrivere?

Non si sceglie neanche quello. Vorrei non farlo più, ma non riesco. Omero non era reale, forse erano in molti, un uomo leggendario, invisibile. Bisogna nascondersi. La letteratura ci vuole martiri. Ci azzanna. Vorrei indietro il mio migliore amico ma lui era un predestinato e ha dovuto scontarla fino in fondo. Vorrei davvero non farlo più: non scrivere. Non essere giudicata. Intendiamoci, le critiche costruttive le apprezzo e anzi mi sono utili ma c’è un altro spettro, di invidie spicciole, biechi giochi di potere, quello, ecco, non ha nulla a che fare con la scrittura ma può tagliare le gambe. Con me ci hanno provato. D’altronde era facile, vile, non potevo difendermi. Loro non volevano realmente colpirmi, neanche mi vedevano, scaricavano la frustrazione su una persona a caso, incapaci di prendersela con il reale oggetto della loro divorante ambizione. Li capisco. Li compiango. Scrivere è un’altra cosa. Ma è anche sopportare. Tutta questa esistenza, a tratti insostenibile, un sentimento sartriano di nausea. Scrivere adesso mi fa male, non posso sottrarmi alla voce, ma rileggere mi ferisce. Sento l’immane fatica di dover ricostruire una vita che era vissuta in un certo modo perché aderiva a una presenza, che adesso sento labile, invasa.

La mia letteratura è per pochi. Le regole della buona narrativa non m’interessano. La narrazione non m’interessa. I fatti, il mostrare senza dire, roba vecchia, ne sono satura, auspico una nuova visione. Penso di cercarla in ogni modo, a ogni costo, nel deserto, nello strapiombo. A me importa l’intuizione che squarcia, il pensiero che confabula fino a rabbrividire e raggiungere l’amato vuoto – non in termini occidentali, s’intende.

Scrivere è esistere in uno dei modi possibili. Sul piano del principio di realtà non esisto, sono morta, mineralizzata, ma sul piano della letteratura sono piena di voci, i miei personaggi o le visioni delle mie poesie mi superano, mi irridono anche. So che ho ancora molta strada da fare, devo crescere, misurare le parole, non sempre lo faccio, ma so anche che non diventerò mai una drammaturga, una narratrice pura, sono in cerca di un vissuto che sia pienamente reale – non nel senso del principio di realtà – vivido, una propensione tra luce e ombra, vita e morte. Non distinguo la vita dalla letteratura e finisco per considerare falsa la vita. Si vive, si muore, si pretende che le due cose siano necessariamente consequenziali. È tutto simultaneo. Spero solo che qualcosa si salvi.

I temi che tange paiono essere attinti dal patrimonio tragico greco. Quanto è stato influenzato dalle letterature che l’hanno preceduta? Ha dei mentori o non ravvede punti di riferimento?

Sofocle, Saffo, Eraclito, Lao Tzu, Shakyamuni, Dostoevskij, Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, Pizarnik. Molti altri, Andrea Carraro, Antonio Veneziani, Giordano Tedoldi, Manuela Maddamma, Rossana Campo, Alfonso Guida, Franco Improta, Luca Perrone, Gabriele Galloni (anche se era più piccolo di me dal punto di vista anagrafico, la sua poesia è antica, eterna). Influenzata? Non so, si tratta di forme d’amore, giochi di specchi. Molti altri, ma ora non ho più voglia di elencare nomi. Se penso alla scrittura in questi ultimi mesi non posso fare a meno di rievocare Gabriele, la sua bellezza, la sua ambiguità, la sua spietatezza, la sua vulnerabilità, contro il personaggio fasullo che ne hanno fatto. So che la verità nella sua essenza è stata tradita. Non alludo a chi realmente gli ha voluto bene, ma a un processo di santificazione che non rispetta la dignità della persona, con le sue contraddizioni, le sue manie, le sue perversioni; cosa credete che la poesia sia una categoria morale? Al contrario, è un’alterità terrificante. Un’esistenza da poeta è un sacrificio umano, credo l’abbia detto Kierkegaard, in ogni caso è vero. Lui è stato questo sacrificio. Dal giorno della morte di Gabriele vorrei non scrivere più. Non essere. A molti farebbe piacere. Farebbero una grande festa. Mi piacerebbe accontentarli ma troppa rabbia mi si è rivoltata dentro, mi spacca le dita: così scrivo. Vorrei pubblicare libri in plutonico. Non essere capita. Non essere sgozzata dalle insinuazioni di chi non conosce il margine e la fatica che ci si porta dietro dal fondo del pozzo. Ultimamente ho conosciuto un poeta straordinario: Alfonso Guida, tempo fa avevo letto A ogni passo dal sempre e giorni fa ho visto il videoclip «Orfani del sonno» tratto dal suo poema, Irpinia, che ho ordinato tramite una libreria. Ho ricominciato a scrivere leggendo Alfonso, lui rende vive le cose, le tira fuori da un passato magico e terrificante, le esperisce nella loro nuda matericità; nell’incedere ritmato della sua parola trova spazio un’alterità radicale, un mondo trasceso in qualcosa d’altro, viene da un lontano antico regno in rovina e si presentifica costantemente. Visionario, passionale, sacro, dissacrante, come Pasolini. A volte mi abbatto, cancello file con interi romanzi, brucio diari. Mio marito, Giordano, mi difende da me stessa, è la mia stella polare, maestro e amante, insieme siamo capaci di allargare i margini del tempo. Il suo ultimo romanzo, Necropolis, leggetelo se non l’avete già fatto, è una profezia. Giovanna Giolla è la mia confidente junghiana, le nostre lunghe telefonate sono catartiche. È una persona dotata di una sensibilità unica, il suo primo romanzo, Vermi (Tea), è ispirazione pura. Veronica Tomassini è la sorella che avrei desiderato, siamo molto simili... Ho letto Vodka Siberiana, mi ha devastato. Anche qui, torniamo al bivio: vita o letteratura? Sacrificio, necessità. Luca Perrone, un poeta che scoprirete quando forse sarà troppo tardi, è parecchio al di sopra di ogni possibile comprensione, non comunica, tramanda: un iniziato. Ho avuto molti maestri, li considero amici, compagni di strada, leggo sempre con piacere i loro libri e articoli: Mario Perniola, Andrea Carraro, Rossana Campo, Paolo Restuccia, Antonio Veneziani, Franco Improta.

Se prendiamo in considerazione la letteratura esperìta da donne, quali scrittrici hanno attirato la sua attenzione?

Tra le donne Veronica Tomassini: il suo Vodka siberiana (autopubblicato) è un diario del tutto singolare, un resoconto lirico del margine, un contatto con la cultura zingara, nel sud del sud, con questa luce calda, e un linguaggio lirico ma immediato. Giovanna Giolla con Vermi ha dato prova di una scrittura dell’attimo, pulsionale, lirica e paratattica; ed è bellissima la contraddizione tra l’emotività sovraesposta della protagonista e la sua ricerca di una pace in un’India che invece è caos. Antonella Rizzo – che meriterebbe ben altra collocazione editoriale –, poeta e scrittrice di rara raffinatezza, di cui ricordo gli ultimi due: Il fazzoletto di stoffa (Kinetès), racconti di donne e di voci, monologhi interiori evocativi e teatrali, e A quelli che non sanno che esiste il vortice (Lavinia Dickinson), silloge gotica, senza mezze misure. Monica Pezzella con Binari (Terrarossa) ha una scrittura tattile, criptica – giocata tutta sul non detto – e ipersensoriale, in questo romanzo breve racconta un amore omosessuale ossessivo. Laura Liberale, originalissima, a tratti pulp, fu la prima credo a scrivere un romanzo sulla performance-art in Italia, Tanatoparty (Meridiano Zero, 2009).

Le scrittrici sono e sono state sensibili a diverse ideologie, visioni del mondo, sensibilità politiche e filosofiche; personalità diverse tra loro e spesso assolutamente inconciliabili. Riesce a scorgere un fil rouge che annoda le plurime e molteplici anime della letteratura declinata al femminile?

Non so se sono la persona più indicata per rispondere a questa domanda. Ho letto più scrittori che scrittrici. Per me, indubbiamente, Cristina Campo e Alejandra Pizarink hanno avuto un ruolo, l’una nel verticalismo, l’altra in un surrealismo autodistruttivo, che in qualche modo è una forma di verticalismo. I miei amori letterari sono piuttosto contraddittori, ho amato Simone De Beauvoir e Anaïs Nin, e poi, moltissimo, Emily Brontë, andando a ritroso. Non esiste un fil rouge, sono innamoramenti frammentari, ma in qualche modo mi hanno orientata. Amelia Rosselli, e penso soprattutto a La libellula, a quell’incantatorio dissipa tu, se tu puoi. Un fil rouge, forse, lo si trova se si considera anche lo spazio in cui cerco di muovermi scrivendo, nell’oscillazione tra istintività e ricerca spirituale. Probabilmente nel conflitto tra queste due istanze – e solo nel conflitto, nel non aderire completamente a nessuna delle due – vi è lo spazio della scrittura, la scrittura come doppio di sé, sempre altro da sé.

Taluni reputano che la Letteratura non prescinda dal tempo per interpretare semplicemente lo spirito della Storia universale e che, ciononostante, essa sia congiunta alla finalità delle mode e a qualsivoglia ambito del gusto. Quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?

Non sarò universale, non riesco a esserlo, ho con i libri la relazione che non riesco ad avere con le persone, per cui i libri che cito ovviamente li ho amati e odiati. I libri che leggo sono tracce di un cammino. Penso alla scrittura come margine, perché solo in tal senso è possibile creare qualcosa di autentico. Mi piace l’imperfezione, dice qualcosa di nuovo, riporta in vita ciò che sembra agonizzare. La scrittura perfetta – quella levigata, senza sbavature, editata fino allo strazio – è una specie di morte, a me piace l’inconsueto. Ci sono molte mode: il distopico, l’autobiografico, la non fiction, il noir ambientato nelle periferie. Qualcosa di autentico è nel confondere tutto. D’altronde, il mito ha sempre confuso i piani. L’eterno non è mai attuale. Tra i libri più belli letti ultimamente annovero Miti personali di Matteo Marchesini (Voland). Non è un libro facile, è un testo complesso, composto da piani sovrapposti, significanti i cui significati non si escludono a vicenda. Si tratta proprio di un’idea di letteratura diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Socrate, Ettore, Pericle, Edipo, Narciso, Orfeo, Nietzsche, Kant, qui sono tutti esseri evanescenti, esposti alle loro fragilità, all’implacabilità del destino che li sovrasta, e si prende gioco di loro. Talvolta bambini, giocano e si feriscono, pensano fino a impazzire, vanno incontro al loro destino innocentemente, restano puri anche quando compiono le azioni più ignobili. L’innesto tra Nietzsche e Kant avviene in modo spontaneo, come in sogno; disorienta la loro sovrapposizione, la descrizione della pazzia, della demenza per via di una ricerca che non trova pace, la ricerca di tutto ciò che è senza confini porta a deragliare, e si smembra nel momento in cui tocca il reale, il noumeno, l’eterno ritorno, la verità indicibile, la vita in sé, ciò che a nessuno è concesso di comprendere. Ogni cosa appare reale ma è quel reale trasfigurato dalla/nella irrealtà, nel surplus onirico che scopre la verità oltre la realtà, la verità è sempre indicibile, oscena. La prosa di Marchesini è implacabile, non è costruita ma costruisce, la prosa è trama e viceversa. Mi piace il gioco delle sensazioni espanse, anche quando è metafisico Marchesini resta attaccato alle sensazioni, questi racconti sono anche poesie, e le sue poesie sono anche racconti. È un libro mutevole, pieno di direzioni, di segni, ciò che è velato diventa manifesto ma resta in parte velato nella prosa stessa, che non eccede mai, non urla, ma la sua precisione è pienamente carnale. Le emozioni passano tutte, a tratti sconvolgono.

Anatomia di un profeta di Demetrio Paolin (Voland), letto un po’ di tempo fa, mi è piaciuto perché in questo libro passa solo la necessità del confronto con la fede e con il perdono. È un libro in cui autobiografia e narrazione storica s’intrecciano, quasi un dialogo tra Demetrio e Geremia.

Apprezzo Franz Krauspenhaar, sto leggendo Grandi momenti (Neo), e prima ho letto La presenza e l’assenza (Arkadia), un noir esistenziale sulla falsariga di Dürrenmatt. Un libro d’azione, con dialoghi serrati, ma anche visionarietà. Man mano che si procede, la trama si infittisce, approdando all’indagine psichica di due personaggi corrotti, con un finale a sorpresa, volutamente non chiuso e non consolatorio. È un romanzo esistenziale più che un noir, con un forte carico di violenza psicologica, sottile e spietato.

Mi è piaciuto Atti di sottomissione della Nolan (NN), perché mi piacciono i diari, ma ne riconosco i limiti, ovvero, un’esposizione narrativa esibizionistica e voyeuristica, e ciò va benissimo, almeno per me, però qui tutto è su un unico piano, è privo di analisi. La realtà ha senso se la si legge sotto, dentro l’inconscio, e la distopia ha senso se può diventare una filosofia, in questo senso non si può non citare Necropolis di Giordano Tedoldi (Chiarelettere), che finge di essere un romanzo distopico, quando invece è un’analisi spietata del tempo presente, un’analisi filosofica e, per certi versi, una profezia. È un libro che ho letto tre volte, e a cui devo molto, perché grazie a quel libro anch’io ho iniziato una ricerca affine. Bisogna riconoscere l’autenticità stilistica, nel senso che esiste un’urgenza, un’urgenza che travalica la pagina ben scritta e la trama ben costruita. Un’urgenza che credo debba in qualche modo tradire la prosa. Il bordo di Nicola Neri (Se) mi ha appassionato perché è una scrittura sotto, senza nessuna costruzione, è una scrittura che va per una strada e si perde, e ti fa perdere al suo interno.

Senza profondità possiamo scrivere tutti nello stesso modo e parlare tutti degli stessi temi, quindi, l’attualità va benissimo, soprattutto se la si rende epica, di sicuro è roba che vende. Credo invece che avere una propria linea di ricerca a prescindere da come si muove il mondo sia importante.

Ne La verità su tutto (Mondadori) troviamo la Bhagavad Gita, il cammino dei santi, Simone Weil, il Libro Tibetano dei Morti, i rave party, l’ego dissolution degli psichedelici, Gurdjieff, gli ecovillaggi, gli ashram, il Devadatta, il bene e il male sempre vicini, capaci di toccarsi e confondersi. Si tratta di un testo profondamente filosofico, che cerca insieme nell’interiorità e nell’esteriorità. Ciò che Michel Maffesoli chiama trascendenza immanente. Perché questo anelito al sacro? Forse il mistero è una illusione necessaria per continuare a vivere senza disperazione, forse il mistero non esiste, o forse è solo un doppio prodotto dalla tecnica. Forse stiamo – e penso alla mia generazione – solo cercando altre strade, senza dimenticare da dove veniamo, in movimento e in evoluzione.

In ultimo, voglio citare un libro di cui ho scritto su «Suite italiana», che ha vinto lo Strega tempo fa, per me il fatto che abbia vinto lo Strega è ininfluente, mi piacque subito Due vite di Emanuele Trevi (Neri Pozza). È sempre «l’impossibile che genera il possibile», perciò ogni racconto di una vita è anche il racconto di qualcos’altro, non esiste la completa coincidenza alla realtà, così come non è possibile parlare fino in fondo di realismo, ogni memoria di qualcosa è nello stesso tempo ricreazione del mondo, perciò potremmo azzardare che, esclusi i generi e i manierismi di cassetta, esistono due sole forme di letteratura: la memoria e l’assurdo.

Stranieri contemporanei ne leggo pochi, purtroppo. Ultimamente leggo quasi solo libri di filosofia.

Qual è lo status attuale della critica in Italia, come istituzione culturale e manifestazione del pensiero critico?

Nel 2019 Il Saggiatore ha pubblicato un libro molto coraggioso di Matteo Marchesini intitolato Casa di carte, che risponde perfettamente a tale domanda, smascherando i falsi miti contemporanei, e riportandoci a riflettere su ciò che significa – o che ha significato, finché è stato possibile – fare letteratura in Italia.

Mi piacciono gli esperimenti di Andrea Caterini, Andrea Di Consoli, Massimo Onofri, che fanno della critica letteraria un’esperienza personale, calda, non asettica, di incontro insomma. Mi viene in mente Tutte queste voci che mi premono dentro di Andrea Di Consoli (Editoriale Scientifica). Penso che l’incontro e la relazione siano importanti tanto quanto starsene chiusi in una stanza a leggere libri, anzi, forse di più.

Quali direzioni, mete o deviazioni vede attualmente caratterizzare il panorama culturale italiano e internazionale?

Io vedo ciò che vedono tutti, credo, l’esasperazione del momento e della moda. Ciò che si fa notare nelle vetrine delle nostre librerie – non sempre ma spesso, molto spesso – è un prodotto, non ha più valore di una batteria di pentole o di una pila di scatole di scarpe. La letteratura resta negli interstizi, è sotterranea, non la si trova così spesso in libreria quanto nel sottobosco, su blog e riviste indipendenti, nella piccola e media editoria di qualità. I grandi poi copiano dai piccoli, storie raffazzonate e scritture di simulazione, rese patinate e appetibili, epurate da tutta l’autenticità che le rende ruvide, indigeste – e dunque vere. Ciò che è originale non è pronto per il mercato, è inconsueto. Per il resto potete ammirare le rockstar della nostra pseudo-letteratura, in posa sui settimanali come dovessero partecipare a San Remo o a X-Factor.

Il poeta italiano che preferisco è proprio l’anti-moda, è Alfonso Guida, che se ne sta nascosto nella sua casa-grotta di San Mauro Forte, in Basilicata. Chi vuole conoscerlo deve andare a trovarlo, chi vuole leggere i suoi libri deve cercarli, perché non si trovano facilmente. In molti hanno tentato di attingere, ma la sua bravura è difficile da imitare, perché è un insieme di talento e studio meticoloso e, cosa che considero importante, un esercizio di umiltà. Non si può emulare lo stile di un autore senza aver vissuto la sua vita, senza aver portato la sua croce. Il punto è che Alfonso Guida è vero anche nell’eccesso, il suo eccedere è qualcosa che si può toccare, che si sente, non una mistificazione. Anni fa ho letto Irpinia (Poiesis), e poi molti altri suoi. Irpinia è un libro sul terremoto degli anni ’80, ma non è solo un libro su quel terremoto, è forse un testo demartiniano su un’apocalisse personale oltre che culturale. Nelle ultime due sillogi la poesia di Alfonso è cambiata, ha trovato una pacificazione, un contatto con la terra, con la propria terra e con i luoghi, questo contatto credo coincida con il viraggio dall’estremo al quotidiano. Di stranieri contemporanei ne leggo pochi, tempo fa mi piaceva Houellebecq, prima di Sottomissione però.

In riferimento alla filosofia e alla cultura romena in generale, quali nomi hanno attirato la sua attenzione?

È una domanda che mi fa sorridere, perché penso subito a Emil Cioran, che forse è stato l’amore filosofico e letterario più intenso della mia vita, ho letto tutti i suoi libri, il mio preferito è La caduta nel tempo. Lo trovo crudele e disincantato, ma ovviamente è un decadente, e in quanto tale non lascia molto spazio alla speranza. Uno scettico, un cinico che come Diogene ha cercato l’Uomo, trovando infine le sue rovine, le sue spoglie. Devo dire che ho esagerato con Cioran, l’ho letto troppo, a tratti penso mi abbia disorientata.

A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone

(n. 5, maggio 2022, anno XII)

|

|