|

|

Un romanzo romeno sui chirurghi Scacchi. Dialogo con lo scrittore Radu Paraschivescu

È un’avventura, quella dei fratelli Scacchi, che parte da Preci e arriva fino a Roma e, poi, a Londra. Si tratta di due macellai, in origine. Eccelsi, scrupolosi e dotati di un certo estro, è vero. Ma pur sempre dei macellai. Cambia tutto, però, nel momento in cui nella Preci del Seicento giunge un messaggero del papa con un’insolita richiesta: ai macellai è richiesto di usare il coltello, non più per sgozzare le bestie, ma per guarire gli uomini. È un’avventura, quella dei fratelli Scacchi, che parte da Preci e arriva fino a Roma e, poi, a Londra. Si tratta di due macellai, in origine. Eccelsi, scrupolosi e dotati di un certo estro, è vero. Ma pur sempre dei macellai. Cambia tutto, però, nel momento in cui nella Preci del Seicento giunge un messaggero del papa con un’insolita richiesta: ai macellai è richiesto di usare il coltello, non più per sgozzare le bestie, ma per guarire gli uomini.

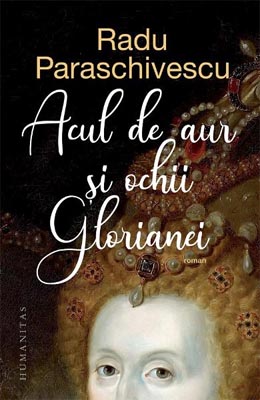

Nasce così la storia dei due chirurghi. Dei medici. Diversi dai dottori. I dottori sono filosofi, uomini che osservano, che studiano il corpo umano, senza sporcarsi le mani per guarirlo. Un tempo, era toccato ai preti a guarire il corpo fisico della gente. Ora, nel Seicento che Radu Paraschivescu ci narra nel suo ultimo romanzo, L’ago d’oro e gli occhi di Gloriana (Acul de aur și ochii Glorianei, Humanitas, 2021), non è più possibile.

Emergono così intrighi, segreti, violenze che rendono il romanzo un affresco coinvolgente. Nota straordinaria – una prelibatezza, al momento, disponibile solo per i lettori di lingua romena –, la scelta delle parole. È vasto l’oceano dei vocaboli in cui si muove Paraschivescu, vasto, sorprendente e piacevole.

Di cosa si celi dietro a L’ago d’oro e gli occhi di Gloriana, della scelta di ambientare la vicenda in Italia, oltre che a Londra, delle difficoltà a documentarsi, del Seicento di Cesare Scacchi, ne abbiamo parlato con Radu Paraschivescu.

L’Italia, in L’ago d’oro e gli occhi di Gloriana, meglio ancora, Roma e Preci sono i luoghi da dove tutto ha origine. So che non si tratta di una scelta casuale. Cosa la lega all’Italia?

Da quando sono giunto per la prima volta a Roma, nel febbraio 2008, ho avuto la sensazione che da lì trae origine il nostro mondo. E ho pensato che quello è il luogo in cui dovrà anche finire un giorno — semmai dovesse finire. Mi è tornata in mente come un’ossessione infantile l’idea che, se mai fossi diventato il presidente del mondo, avrei obbligato tutti i cittadini del pianeta a trascorrere almeno cinque giorni a Roma. Chi resta indifferente nell’incontro con Roma, non è degno di essere chiamato uomo, a pieno titolo. Sì, è vero, c’è tanta sporcizia, sì, le infrazioni possono sfuggire al controllo, sì, la diversità etnica può avere conseguenze spinose, ma la bellezza di Roma sovrasta e oltrepassa tutto. Ci sono stato una decina di volte in questa città, ma non ne ho mai abbastanza. Certo, non solo Roma, ma l’Italia in generale. Nel mio cuore e nella mia mente, c’è una lotta continua tra l’Italia e la Francia per il titolo di «Il mio paese preferito». Dopo aver visto Pienza e Ravello oppure Bergamo e Cortona (e altri cento posti); l’Italia è un filo più avanti rispetto alla Francia. Sono stato anche in Umbria, con fermate di meraviglia a Spello e Assisi, a Orvieto e Gubbio. Preci non era una meta turistica, ma la storia del museo e della scuola di chirurgia mi ha sedotto. Di conseguenza, ho reso questa cittadina il punto di partenza della vicenda de L’ago d’oro e gli occhi di Gloriana e ho fatto in modo che l’azione si svolgesse, poi, a Roma. Per riassumere, quello che mi lega all’Italia non è solo lo stupore del turista estasiato, bensì l’impressione che un po’ le appartengo, e un po’ mi appartiene.

A Tropea, nello stesso periodo dei fratelli Scacchi, altri fratelli, i Vianeo, avevano iniziato a occuparsi di rinoplastica. In L’ago d’oro e gli occhi di Gloriana abbiamo due medici oculisti: la vicenda ha radici vere? Quanto è stato difficile, o semplice, documentarsi per ricreare il mondo rinascimentale?

I fratelli Scacchi hanno lasciato traccia nella storia dell’Umbria, dell’Italia e del mondo. Ci sono molte menzioni che li riguarda, persino del trattato di medicina a cui lavora Durante Scacchi ci sono testimonianze. Non è stato difficile documentarmi. Non ho avuto difficoltà a gestire le informazioni e tramutarle nella sostanza di un racconto, quello che mi è stato difficile è stato credere che un simile cambio di carriera (un career change, si direbbe oggi) sia stato possibile. Gli inglesi hanno un’espressione un po’ complicata da tradurre: leap of faith. Cioè: un grande sforzo di immaginazione. Forse è ciò che serve per credere letteralmente alla vicenda, incluso il passaggio dei fratelli Scacchi da macellai a guaritori di malattie degli occhi. Mi consolo con l’espressione: Se non è vero, è ben trovato. D’altro canto, mi auguro che il museo di chirurgia di Preci, colmo di utensili per interventi di cataratta, non sia solo una trovata per i turisti. Sarebbe triste se così fosse. Certo, non sarebbe l’unico a tendere trappole simili. Sono rimasto vittima di due imbrogli straordinari, in Portogallo e in Francia, in luoghi costruiti appositamente per imitare cose vecchie di sei, settecento anni.

L’Italia, ma anche l’Inghilterra. Si sente la presenza di una maggiore barbarie tra gli inglesi, o se «barbarie» non è la parola giusta, allora direi più «sangue»… In che modo si distinguono i due paesi, in quel lontano 1600? Cioè: che cosa vedono gli occhi di Cesare?

Gli occhi di Cesare sono tarati sul microuniverso di un luogo in cui si conoscono gli uni con gli altri (ci fanno l’amore, si picchiano, si rappacificano, si ubriacano). È un luogo dimenticato dal mondo, posizionato in una specie di conca naturale in cui è difficile avere segreti, ma se ne hai, è quasi impossibile mantenerli. Preci è un paesino in cui si sparla degli altri e in cui nascono piccole inimicizie improvvise. Anche lì esiste la violenza (per esempio lo stupro commesso da Beppe Martello e la sua punizione), esistono anche lì i complotti, ma passano anni luce tra questi e quelli di Londra. Quando Cesare arriva a Londra, sa che la città ha attraversato diverse ondate di peste e che è uno dei centri di potere dell’Europa. Lì, la violenza è istituzionalizzata, le punizioni sono drastiche e pubbliche, il tradimento, moneta di scambio. Certo, Cesare ha l’occasione di fare alcuni incontri molto felici – come, per esempio, quello con Dick Burbage, l’imprenditore e l’attore nei cui teatri avevano iniziato a girare le pièce di Shakespeare, insieme a quelle di Ben Jonson e Christopher Marlowe. Attenzione, però, non si creda che la Roma di Clemente VIII fosse un territorio paradisiaco. Sono state scritte intere biblioteche sugli abusi di potere dei papi e sui crimini orditi da questi. E, tra la Tor di Nona e la Torre di Londra, due costruzioni lugubri per definizione, le differenze stavano perlopiù nei dettagli.

Scrittore, editor e traduttore: quale elemento sente più «affine»?

Mi è difficile scegliere tra lo scrittore e il traduttore. Editor sono sempre meno, per fortuna. Mi sento a mio agio in ognuna di queste circostanze – solo così si spiega il perché non rinunci a nessuna di loro, sebbene abbia promesso, anni fa, che avrei smesso di tradurre. (Sono venuto meno alla mia promessa con almeno quindici titoli.) Certo, se il produttore di una trasmissione TV chiedesse cosa debba scrivere in sovrimpressione, a fianco al mio nome, l’orgoglio mi spinge a dire «scrittore». Questo non a causa di una qualche forma di vanità, bensì perché la scrittura di un libro è un atto artistico del quale rispondi in modo esclusivo e totale. Nella traduzione, cammini sulle impronte di un altro e devi tarare il tuo passo sul suo, cosicché non rimangano impronte proprie di fianco a quelle dello scrittore.

A cura e traduzione di Irina Turcanu Francesconi

(n. 12, dicembre 2021, anno XI)

|

|