|

|

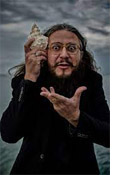

Roberto Mercadini, da youtuber a vincitore del Torneo letterario di «Robinson»

È una vera e propria rivelazione Roberto Mercadini: da youtuber, anzi da divulgatore su YouTube, a vincitore del torneo letterario promosso da «Robinson» di «La Repubblica» con il saggio Bomba atomica (Rizzoli). Sorprende non soltanto il suo percorso, ma anche il modo in cui tiene alta l’attenzione del lettore mentre scopre nuove prospettive su un argomento di cui tutti noi abbiamo una certa conoscenza. Eppure, nel leggerlo, scopriamo che quello che sappiamo è lacunoso, deprivato delle giuste domande, fondato su nozioni generali, cristallizzate, da manuale. E, invece, la storia la creano gli esseri umani, le relazioni tra essi e, inevitabile, è intrisa delle loro biografie, dei loro limiti, dei loro fortuiti cambi di destino. È una vera e propria rivelazione Roberto Mercadini: da youtuber, anzi da divulgatore su YouTube, a vincitore del torneo letterario promosso da «Robinson» di «La Repubblica» con il saggio Bomba atomica (Rizzoli). Sorprende non soltanto il suo percorso, ma anche il modo in cui tiene alta l’attenzione del lettore mentre scopre nuove prospettive su un argomento di cui tutti noi abbiamo una certa conoscenza. Eppure, nel leggerlo, scopriamo che quello che sappiamo è lacunoso, deprivato delle giuste domande, fondato su nozioni generali, cristallizzate, da manuale. E, invece, la storia la creano gli esseri umani, le relazioni tra essi e, inevitabile, è intrisa delle loro biografie, dei loro limiti, dei loro fortuiti cambi di destino.

Leggendo Bomba atomica di Mercadini ci si chiede: Enrico Fermi sarebbe stato Enrico Fermi se suo fratello maggiore, un promettente scienziato, non fosse morto prematuramente? Ma poi, perché gli Stati Uniti bombardano il Giappone quando la fabbricazione della bomba atomica era nata per contrastare Hitler, quindi la Germania? Di più: perché usarla se Hitler e i suoi scienziati non sono riusciti a fabbricare una bomba atomica?

La questione più attuale, però, è una riflessione sottile, quasi inespressa. Durante la Seconda guerra mondiale, la comunità internazionale degli scienziati si spezza, non è più un blocco unico. Tale situazione si mantiene per decenni. Forse, si è risciolta e rimescolata in un blocco sempre più unitario ai giorni nostri, a causa della pandemia. Ma queste sono supposizioni, Mercadini racconta la storia badando a tutto quello che sta nell’invisibile, al di fuori dei manuali.

Di come nasce La bomba atomica e di tanto altro, ne abbiamo parlato con Roberto Mercadini che in questi giorni è in tour per l’Italia con un interessante monologo su Shakespeare.

Raccontare la bomba atomica da una nuova prospettiva non è semplice. Come nasce l’idea del libro?

L’idea è nata due anni prima dell’uscita del libro e nasce come monologo. Sono un appassionato di storia della filosofia e di scienza e quindi, quando mi fu commissionato di realizzare un monologo, ho deciso di dedicare la mia attenzione alla bomba atomica. Facendo ricerca, però, mi sono accorto che erano tante le cose che non sapevo in merito all’argomento. Ignoravo i tradimenti, gli amori, le vite private degli uomini che hanno contribuito alla grande storia. Quando l’editor mi propose un testo, ho capito che la bomba atomica era l’argomento che volevo trattare. Mi sono sentito come un cercatore d’oro, ravanavo negli strati della storia in cerca di pepite.

Bomba atomica affianca un altro libro ugualmente sorprendente: Storia perfetta dell’errore. Qui abbiamo due personaggi di finzione che, a causa di una diagnosi, si trovano a confrontarsi sull’errore. O meglio, ci troviamo di fronte a un’apologia dell’errore che ribalta completamente il suo paradigma. L’errore non per forza è un male.

Mi piaceva addentrarmi nella forza straripante della vita che emerge quando la mente esce dagli schemi. Infatti, un fatto negativo dà inizio a qualcosa di molto bello. L’errore si dimostra essere un varco per raggiungere un punto superiore. In quest’ottica, la normalità è solo un’illusione.

Cosa ha rappresentato per lei vincere il Torneo letterario di Robinson?

Vincere è come se si fosse rotto un diaframma tra me e i lettori ufficiali. Devo la mia notorietà a YouTube, un pubblico attratto solitamente da altro, non dalle lettere, e quando dico altro intendo dire l’immagine, la voce, l’interpretazione. La performance, per così dire. Il lettore medio non mi conosce. Con questa vittoria, ho raggiunto un altro pubblico e questo mi rende molto felice, anche perché dal nostro incontro è nato qualcosa di bello. I lettori hanno amato il mio libro.

Ci sono molti video suoi su YouTube in cui racconta cose note da un’altra prospettiva, per così dire. Uno di questi tratta delle parole, dei modi di dire… Faccio un esempio: si dice ‘essere testardo come un mulo’, in un’accezione negativa, eppure, a scavare si scopre che a considerare un difetto la testardaggine del mulo è solo una questione di prospettive…

La nostra è una lotta continua con il linguaggio. Da un lato, ci porta a schematizzare la realtà e questo è un processo utile, ma poi siamo costretti ad ammettere che questo processo innesca un circolo vizioso poiché i luoghi comuni che nascono sono fuorvianti. Chi lavora con le parole ha l’obbligo di rendere noto questo meccanismo. Bisogna «denormalizzare» la realtà per raggiungere livelli più complessi.

A cura di Irina Turcanu

(n. 3, marzo 2022, anno XII)

|

|