|

|

Chi è «La donna capovolta»? In dialogo con Titti Marrone

Il tema della badante viene trattato con un focus speciale sulla sua vita nel romanzo La donna capovolta (Iacobelli Editore, 2019) di Titti Marrone. La storia parla del rapporto fra due donne, Eleonora e Alina, in apparente contrapposizione tra di loro, ma con moltissime cose in comune. Eleonora è una filosofa, insegna studi di genere, frequenta amici intellettuali e progressisti, ha un marito narciso e una figlia all’estero. Tutto bene? No, non proprio, perché – complice l’età che avanza – Eleonora si trova in preda a una sorta di spaesamento interiore. Forse perché ha un’anziana madre demente da accudire. Alina è una efficientissima badante moldava ingaggiata per alleviare Eleonora dalle incombenze di cura della madre. Il confronto tra le due donne – che fanno entrambe perno sulla terza, la vecchia madre – è come una deflagrazione: si specchiano l’una nell’altra e si detestano per questo. Pensano di essere diversissime e invece sono legate da una reciproca dipendenza che non riescono a tollerare. Entrambe si trovano d’un tratto a essere tradite, deluse dove meno se l’aspettavano. E nello scritto di Titti Marrone ciascuna racconta la sua esistenza direttamente, per la sua parte, in brevi, spietati e a volte ironici lampi di coscienza contrapposti: un susseguirsi di personaggi e d’involontaria feroce comicità sulla vecchiaia, la malattia, i piccoli trucchi per fuggire dalle responsabilità. Il tema della badante viene trattato con un focus speciale sulla sua vita nel romanzo La donna capovolta (Iacobelli Editore, 2019) di Titti Marrone. La storia parla del rapporto fra due donne, Eleonora e Alina, in apparente contrapposizione tra di loro, ma con moltissime cose in comune. Eleonora è una filosofa, insegna studi di genere, frequenta amici intellettuali e progressisti, ha un marito narciso e una figlia all’estero. Tutto bene? No, non proprio, perché – complice l’età che avanza – Eleonora si trova in preda a una sorta di spaesamento interiore. Forse perché ha un’anziana madre demente da accudire. Alina è una efficientissima badante moldava ingaggiata per alleviare Eleonora dalle incombenze di cura della madre. Il confronto tra le due donne – che fanno entrambe perno sulla terza, la vecchia madre – è come una deflagrazione: si specchiano l’una nell’altra e si detestano per questo. Pensano di essere diversissime e invece sono legate da una reciproca dipendenza che non riescono a tollerare. Entrambe si trovano d’un tratto a essere tradite, deluse dove meno se l’aspettavano. E nello scritto di Titti Marrone ciascuna racconta la sua esistenza direttamente, per la sua parte, in brevi, spietati e a volte ironici lampi di coscienza contrapposti: un susseguirsi di personaggi e d’involontaria feroce comicità sulla vecchiaia, la malattia, i piccoli trucchi per fuggire dalle responsabilità.

L’autrice del romanzo, napoletana, giornalista, ha pubblicato vari libri tra i quali Controluce, con Gustaw Herling(Pironti 1992), Il sindaco (Rizzoli 1996), Meglio non sapere (Laterza 2003, ultima edizione 2020), e il romanzo Il tessitore di vite (Mondadori 2013). Dal 1996 insegna Storia e tecniche del giornalismo. Ha curato la raccolta di racconti Ho sete ancora. 16 scrittori per Pino Daniele (Iocisto edizioni 2015).

La donna capovolta è una storia di stringente attualità relativa alla complessità dell’accoglienza. A quali input personali e sociali ha risposto?

Ho scritto il romanzo soprattutto per una di quelle urgenze inderogabili, spontanee, che ti nascono dentro quando vivi un forte disagio e hai bisogno di mettertelo davanti, stendendolo per iscritto su una pagina, affidandolo a parole che non avevi avuto il coraggio di pronunciare nemmeno con te stessa. E se poi, come nel mio caso, credi nel potere terapeutico della scrittura, allora quell’atto di ‘distendere’ una storia offrendola – offrendoti – in pasto anche agli altri può arrivare a curarti. Come se tu ti guardassi allo specchio. In tutta onestà.

Naturalmente, a spingermi è stata anche l’esperienza personale vissuta con mia madre, malata per otto anni, e con una serie di badanti che si sono susseguite nel tempo. E avevo fatto esperienza di ogni tipo di badante ricavandone sensi di disagio, di mie inadeguatezze, e facendo scoperte sul mio conto che non mi sarei mai aspettata. Ma il mio racconto è solo in parte ispirato da ciò: in misura maggiore a spingermi è stata la consapevolezza della distanza enorme che si crea in un rapporto fortemente sperequato, tra noi donne occidentali e le donne dell’Est, che lasciano tutto per adattarsi a fare i lavori che noi non sappiamo, o non vogliamo, più fare.

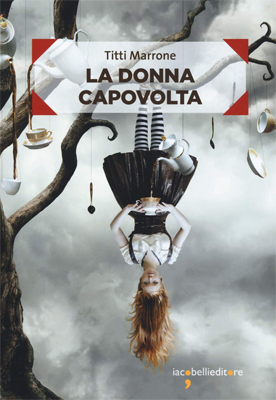

La copertina del libro ritrae una «Alice in Wonderland» con la testa all’ingiù. Ebbene, perché mai Eleonora e Alina sono ambedue una «donna capovolta»?

Entrambe si trovano d’un tratto, a essere tradite, deluse dove meno se l’aspettavano. Entrambe vivono uno snodo dell’esistenza. E ciascuna racconta dall’inizio la sua direttamente. Sono deluse dall’esistenza, dalla quale si aspettavano esiti diversi da quelli realizzatisi. Sia Eleonora che Alina sono donne capovolte per il fatto di non stare più bene nella pelle fin lì indossata, perché costrette dalle circostanze a rovesciare le proprie visioni del mondo e dei rapporti. L’impianto del racconto è un susseguirsi di situazioni, colpi di scena e personaggi in cui le voci narranti producono effetti d’involontaria feroce comicità sulla vecchiaia, la malattia, le delusioni della vita, i piccoli trucchi per fuggire dalle responsabilità.

Eleonora è una filosofa, insegna studi di genere, frequenta amici intellettuali e progressisti; Alina è una efficientissima badante moldava. Per quale ragione il confronto tra le due donne, le quali fanno entrambe asse sulla terza, l’anziana genitrice, assomiglia a un’esplosione?

Lo svela la terza voce del racconto, alternata alle parti in prima persona: è quella di un «io» narrante che oggettivizza e svela le tensioni in corsa tra le due donne. Tensioni nelle ultime pagine esplose in un dialogo diretto tra Eleonora e Alina, con punte comiche o anche drammatiche, che svelano un aspetto assai diffuso nella complessità delle nostre vite ma non esplorato a sufficienza: la difficoltà di praticare una vera accoglienza nei confronti di qualcuno che si lascia alle spalle gli affetti per farsi carico di assistenze pesantissime e, dall’altra parte, la difficoltà ad adeguarsi a ruoli e modi di vivere così profondamente diversi da quelli del proprio Paese di provenienza. Il finale a sorpresa è la cosa che più mi sono divertita a inventare, perché credo che ben rifletta la difficoltà di una possibilità di «sorellanza» molto vagheggiata ma assai poco accessibile.

«Una freccia per Eu, l’altra per No Eu. Nella mia lingua, l’io e il non-io, l’essere e il non essere. […] pulisco altrui water, vengo da un povero Paese post-comunista ma nascostamente sono una maratoneta della cultura occidentale». Alina conosce, tra gli altri, Dante, Shakespeare, Ionesco. Perché, a suo avviso, lo stereotipo della badante rozza e priva di cultura stenta a morire?

Perché fa comodo a chi assume una donna con queste mansioni. Si evita la fatica di doverla conoscere, si risparmia lo sforzo di entrare nel loro mondo. E ci si rifugia in una rappresentazione utilitaristica dell’altra, chiudendo le porte alla possibilità di stabilire un rapporto intimo o anche solo umano.

Nel suo scritto ciascuna protagonista narra la sua vita direttamente, per la sua parte, in fuggevoli, brutali e, a volte, ironici bagliori di coscienza antitetici: la vecchiaia e la malattia posseggono una vis comica in sé o la scherzosità è un escamotage stilistico?

Non è solo per un escamotage stilistico che mi sono sforzata di introdurre notazioni ironiche anche nel raccontare la malattia e la vecchiaia della signora Erminia, la madre di Eleonora. Spero di non apparire irriverente, ma credo che sia importante raccontare queste dimensioni, che prima o poi riguarderanno tutti, senza patetismi, con leggerezza e autoironia.

Cattivo umore, tristezza persistente, perdita di peso, inappetenza, insonnia, stanchezza e fantasie suicide sono i sintomi della «Sindrome Italia», definizione coniata nel 2005 da Andriy Kiselyov e Anatoliy Faifrych ad indicare gli effetti dell’«affetto a pagamento». Un Paese può essere apportatore di stress patologico?

Sicuramente sì, e l’Italia finisce per esserlo per le badanti romene. L’inchiesta pubblicata sul «Corriere della Sera» due anni fa metteva in evidenza proprio la «Sindrome Italia», studiando il caso dell’Istituto psichiatrico Socola di Iași dove le badanti ricoverate sono oltre 200 all’anno. Depresse, insonni, aspiranti suicide in base a quello che la primaria Petronela Nechita ha definito «più che una malattia, un fenomeno medico sociale».

Donne immigrate e lavoro di cura, oggi, rappresentano un welfare invisibile ciononostante bisognevole d’innovazione sociale. Qual è la sua opinione in merito?

Si è del tutto smarrito il principio della cura, sia nella dimensione del privato, in cui sempre meno si è disposti a farsi carico dei propri cari che ne avrebbero bisogno, sia nella dimensione pubblica. Occorrerebbe una vera rivoluzione culturale per reintrodurlo, ma dovrebbe misurarsi innanzi tutto con il narcisismo e l’egocentrismo dominanti che, insieme con l’assenza di senso di responsabilità, purtroppo oggi dominano soprattutto nei Paesi più ricchi.

L’integrazione è un processo multifattoriale esteso nel tempo, un percorso con plurime sfumature e molteplici sfaccettature, un iter faticoso multidimensionale. Un medium potrebbe essere rappresentato dalla comprensione, dalla familiarità, dall’empatia?

Sì, e dalla capacità di ascolto degli altri. Se non avviciniamo i mondi distanti, come quello di Eleonora e Alina, che restano distanti fino alla fine e oltre, non c’è partita per una vera integrazione.

Da giornalista, quanto pensa che il ruolo dei media incida sulla vita sociale, nel combattere gli stereotipi e i pregiudizi ancor oggi molto presenti, favorendo l’integrazione e l’inclusione?

Incide molto. Ma purtroppo incide anche nell’altra direzione, diffondendo e amplificando pregiudizi e stereotipi: questo avviene soprattutto nei social, in cui ciascuno si chiude in una propria bolla autoreferenziale, interagendo solo con persone che hanno il proprio stesso punto di vista e spesso costruendo fake news e dinamiche di odio.

A cura di Giusy Capone e Afrodita Cionchin

(n. 11, novembre 2021, anno XI)

|

|