|

|

«Nel sonno non siamo profughi». In memoriam Paul Goma (1935-2020)

Ci sono autori la cui biografia resta per il lettore comune una curiosità e per gli studiosi un’occasione di erudito approfondimento. Ce ne sono altri invece che non permettono il minimo distacco fra la vita e l’opera. Paul Goma rientra in questa seconda categoria perché non è facile leggere i suoi romanzi senza farsi condizionare dalla sua vicenda biografica. E ciò per un motivo esterno, ovvero per il fatto che quei romanzi riguardano momenti storici a noi ancora relativamente vicini, e per un motivo interno alla sua opera: Goma infatti si è assegnato il compito di espiare in una sola vita, per l’appunto la sua, le manchevolezze maggiori del popolo al quale apparteneva. Goma diagnosticava ai romeni una tragica sfiducia in sé stessi che si esprimeva nella invincibile disponibilità a sopportare umiliazioni e ingiustizie (storiche e personali) come se fossero prove di resistenza. Ci sono autori la cui biografia resta per il lettore comune una curiosità e per gli studiosi un’occasione di erudito approfondimento. Ce ne sono altri invece che non permettono il minimo distacco fra la vita e l’opera. Paul Goma rientra in questa seconda categoria perché non è facile leggere i suoi romanzi senza farsi condizionare dalla sua vicenda biografica. E ciò per un motivo esterno, ovvero per il fatto che quei romanzi riguardano momenti storici a noi ancora relativamente vicini, e per un motivo interno alla sua opera: Goma infatti si è assegnato il compito di espiare in una sola vita, per l’appunto la sua, le manchevolezze maggiori del popolo al quale apparteneva. Goma diagnosticava ai romeni una tragica sfiducia in sé stessi che si esprimeva nella invincibile disponibilità a sopportare umiliazioni e ingiustizie (storiche e personali) come se fossero prove di resistenza.

Il resistere è la reazione massima al male del romeno.

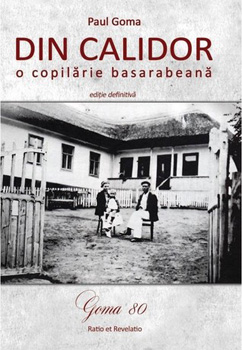

In alternativa c’è solo la fuga. E Goma, nato nel 1935 a Mana, oggi nell’odierna Repubblica Moldova ma all’epoca parte della Romania, fuggì in effetti coi genitori all’arrivo del sovietici nel 1944 (vedi il romanzo Din calidor) e riparò in Transilvania (vedi Arta refugii). Ma l’Armata rossa impose poco più tardi un governo comunista anche in Romania e fuggire ancora più ad Ovest ormai non era più possibile.

Non potendo fuggire, Goma era chiamato a resistere in chiave romena. Ma a questo non si piegò. Così solidarizzò con la Rivoluzione ungherese del 1956 e pagò con due anni di carcere e con quattro di confino nel Bărăgan. Si entusiasmò per la Primavera di Praga nel 1968 tanto da iscriversi al PCR dopo il famoso discorso ‘antisovietico’ di Ceaușescu dal balcone del Comitato centrale. Quella però, come oggi sappiamo, era solo un’illusione, e infatti Goma poté pubblicare i suoi primi lavori solo in Occidente dove aveva fatto arrivare i relativi manoscritti. Ne seguì lo scandalo alla fiera del libro di Francoforte del 1971, quando il personale dello stand romeno lasciò il padiglione per protesta contro la Suhrkamp che aveva esposto Ostinato (in tedesco), il primo racconto di Goma sulla sua esperienza carceraria (più tardi vennero Ușa e Gherla). Il quale Goma solidarizzò poi con il movimento di Charta 77 e cercò attivamente colleghi scrittori disposti a firmare qual manifesto, non trovandone però neppure uno (questa vicenda è descritta nel libro Culoarea curcubeului). Le intimidazioni della Securitate non furono sufficienti per farlo tacere (vedi Garda inversă), mandarlo in un ospedale psichiatrico non si poteva più data la notorietà che il Nostro aveva acquisito, così il governo romeno propose un compromesso: rilasciò un passaporto a Goma a condizione che lasciasse (per sempre) il Paese. Con moglie e figlio lo scrittore arrivò a Parigi nel settembre del 1977 e vi ottenne asilo politico.

Fino al 1989 alternò o, meglio, fuse il lavoro di scrittore con quello di critico del regime comunista (subendo fra l’altro due attentati organizzati dalla Securitate, vedi Soldatul câinelui) e dell’ipocrisia degli occidentali che non ne stigmatizzavano le aberrazioni. Dal 1989 in poi non smise di rimproverare ai suoi connazionali (anche se a Goma non venne restituita mai la cittadinanza romena ritiratagli da Ceaușescu) di avere lasciato nelle mani dei comunisti la transizione verso la democrazia pur di non fare i conti con un passato marcato da troppi compromessi, specie per quanto riguardava la categoria degli intellettuali.

Goma ha finito così, nel marzo 2020, come aveva cominciato, in completa solitudine: il che sembrerà ad alcuni magnifica prova di rettitudine morale ad altri cocciuto rifiuto di confrontarsi con una realtà post-comunista che lui, con il suo prestigio, poteva forse contribuire a rendere migliore.

A partire da un certo punto è possibile che Goma abbia pensato che stesse componendo una Comédie humaine sui generis, che stesse cioè dipingendo romanzo dopo romanzo l’epoca comunista in Romania. Con questa differenza rispetto a Balzac, che l’autore era qui anche protagonista dei fatti. Ma, alla pari di Balzac, anche Goma era forse convinto che stesse esponendo non i difetti di un’epoca bensì la forma che certi difetti perenni (dei romeni) hanno assunto in una determinata epoca.

A oggi sono disponibili in italiano due romanzi di Paul Goma: L’arte della fuga (Arta refugii, 1985, traduzione di Mario Cugno, edizioni Voland, Roma, 2007) e Nel sonno non siamo profughi (Din calidor, 1983, traduzione di Davide Zaffi, edizioni Keller, Rovereto, 2010). Da quest’ultimo romanzo che descrive la favolosa infanzia dello scrittore in Bessarabia, prima del trauma della fuga in Transilvania, è tratto il seguente brano.

|

|

Ci sono cosi tante cose di ogni genere da ri-vedere, da es-animare,da dis-fare.

E da fare nuove. Come nel Primo Giorno.

Dal calidor, s’intende.

A cominciare da nonno Jacob, il vicino e nonno mio adottivo:

[…] Potrei dire, senza fare il minimo torto alla mamma: nonno Jacob è stato la mia infanzia a Mana.

La mia giornata cominciava con lui: appena mi svegliavo, il primo percorso che facevo, al galoppo e sbattendo le porte, era per andare nel calidor, parte sinistra, verso casa sua. Da li gridavo:

«Nonno Jacob!»

Diversamente dal normale, non pronunciavo non-no-ja-cob in quattro sillabe, ma in due, come mamma e come papa: nonnojacob. Conservo ancora “qui, nel cuore” (quando il bessarabo dice “cuore” abbassa le ciglia e si colpisce col pugno la pancia, fra l’ombelico e lo sterno), conservo dunque ancora nel cuore la consistenza del mio grido mattutino, con tutto quello che esso conteneva di

preparazione, di attesa, di promessa.

Poi la sua risposta: «Ehi!»

Una risposta a misura sua: nonno Jacob la sparava fuori, la faceva detonare breve, penetrante – eppure… tonda verso la fine, smussata (non aveva bisogno di essere a punta per percorrere l’aria fra il suo cortile e il nostro calidor – certo, dopo aver sfiorato tre volte la terra). La conservo – qui, nel cuore…

Benché in quel momento non lo vedessi, il vecchio poteva essere in casa, dietro la casa, nel ripostiglio, in cantina, non cambiava nulla: sentiva che lo chiamavo, io sentivo che mi rispondeva. E com’e bello, com’e bello quando sei bambino (cioè sempre) che ti rispondano quando chiami!

E adesso potevo occuparmi delle mie cose: lavarmi, fare colazione, andare a scuola (se era giorno di scuola), restare in casa, quando non c’era la scuola e fuori pioveva o nevicava troppo e io, per quella volta, non avevo voglia di neve… L’uscita sul calidor, per il saluto mattutino aveva luogo con ogni tempo: pioggia o gelo, sempre in camicia da notte, a piedi nudi – unica deroga che la mamma mi concedeva. Del resto, quanto durava il saluto? Cinque secondi, diciamo dieci – era un nulla la mia uscita sul calidor per gridare il saluto a nonno Jacob e ricevere la sua risposta, era un niente rispetto a quel che faceva papà col petto nudo, nel bel mezzo del cortile, quando si lavava con la neve, sbuffando e gemendo di piacere per minuti interi… Potevo contare sulle dita di una sola mano le mattine senza saluto-risposta: un freddo eccezionale quando avevo la febbre alta, una tempesta cosi forte che neppure potevi aprire la porta, e figuriamoci la bocca per gridare, che te la riempiva il vento (che tramontana da noi a Mana…!)

Alla fin fine l’urlo che lanciavo la mattina era sì un saluto ma ancora di più un cercare la risposta fondamentale del mondo, del mio mondo: c’era nonno Jacob? E lui rispondeva sempre presente,col suo lamento sonoro e tranquillizzante:

«Ehi!»

Il secondo quadro della giornata: al cancelletto. Salivo sulle assi, mi appoggiavo ai pali laterali e dondolandomi avanti e indietro dicevo cosi:

«Che faaaai nonno Jacob?»

Non era neppure una forma di domanda, ma una carezza – non era mio nonno Jacob? – e mi sentivo come se gli passassi la mano sulla sua schiena impellicciata e mi pareva che fosse il mio gatto (che non avevo).

Al che lui rispondeva:

«Ehi! bimbo del nonno!»

Tutto qui. Da quel momento potevo fare altro.

«Ma cos’e? Tutto il giorno a dir buon giorno a nonno Jacob?» diceva la mamma, maestra, donna gelosa. «Cosa fai sempre da lui?»

«Come che cosa?» mi meravigliavo. «Lavoriamo!»

«Eh, beh! Se lavoraaate…»

Poteva anche sorridere la mamma e prenderci in giro: io e nonno Jacob lavoravamo. Cosa facevamo? Di tutto!

Certo, nonno Jacob aveva una funzione pubblica: era il capo comune (insomma, delegato – però, visto che Mana era il villaggio più importante al mondo…) ma era anche altro, di molto più importante: era nonno Jacob.

E, essendo nonno Jacob, era di tutto. Con cosa cominciamo?

Cominciamo con l’arte del bottaio: nonno Jacob faceva barili e barilotti, damigiane, botti, tini alti e fonde tinozze – ogni cosa insomma che si tiene con doghe e cerchi. Batteva le doghe, i fondi – poi i cerchi…

A me piacevano sopra tutto tutto tutto due cose: la chiusura delle botti e la battitura dei cerchi.

Davo anch’io una mano – si lavorava insieme, no? Tenevo con la mano le doghe fra le tante che erano li li per cadere, se non le tenevo io, il discepolo di nonno Jacob... Per questo motivo (il vecchio diceva sempre “Ah! se avessi quattordici mani…”) tutto doveva essere fatto in silenzio.

Metteva per terra, nel mezzo del cortile, il fondo della futura botte, lo incoronava (sempre per terra) con tre o quattro cerchi concentrici – dipendeva dalla grandezza della botte – e diceva col dito in verticale sulla bocca:

«Ssst! Che non ci sentano…»

Che non ci sentano le doghe e i cerchi, ci pensiamo noi a metterli ben bene insieme. Le doghe e i cerchi sono come i nostri compaesani, mi diceva nonno Jacob, non si abbassano a fare un lavoro di gruppo, ognuno fa di testa sua… – non era proprio cosi, perche, al contrario, a quelli di Mana piaceva festeggiare in comune, ma se lo diceva nonno Jacob… quel che diceva di doghe e di cerchi…

Sulle punte dei piedi (quando faceva il bottaio, nonno Jacob si levava gli stivali) andava a piccoli passi alla siepe del giardinetto dove erano appoggiate le doghe numerate con la sua matita larga; ne prendeva una (sempre una sola, una alla volta) e zitto zitto si avvicinava… al centro del fiore... Metteva la doga di testa, fra il margine del fondo e il cerchio piu piccolo, interno; mi faceva segno, sopra la spalla, di avvicinarmi – ma, ssst! in silenzio! e di tenerla ferma – ma senza una parola, ssst!, che non succeda che ci sentano…

Mi avvicinavo, anch’io sulle punte dei piedi, afferravo la doga con la paura di svegliarla, di spaventarla – mi batteva in petto il cuore impazzito, non so dire come, ma non potevo accarezzarlo per tranquillizzarlo (se me lo sentiva la doga?), perche avevo le mani occupate…

Nonno Jacob, silenzioso, saltellando aereo come un galletto, veniva con una seconda doga – prendevo anche quella in consegna. A partire dalla terza, le cose si complicavano, non avevo che due mani (se ne avessi avute quattordici, o almeno quattro…) – ma vuoi metterti a discutere con nonno Jacob? Aveva un rimedio a tutto – lui le chiamava “soluzioni”, aveva sentito la parola dalla mamma, gli era piaciuta e la usava in continuazione: teneva in piedi la terza doga con un’asta di nocciolo e la quarta e le altre, fino a che si faceva il “fiore”.

«E adesso, scusa la brutta parola, la stringiamo un po’ alla pancia, ma ssst!, che non se ne accorga, che senno si spaventa e grida…»

Si abbassava, passava sotto le aste di nocciolo, sollevava lentamente il cerchio più piccolo, lo fissava in qualche modo alle doghe, con delle penne, prese dalla bocca; dopo di che lo faceva sor-passare dal secondo, il terzo sor-sor-passava salendo sempre più su, e sempre più su il fiore stringeva i suoi petali. Accovacciato, nonno Jacob faceva due o tre giri per ogni cerchio fino a quando le doghe rimanevano in piedi da sole, senza le aste di nocciolo, senza le mani dei discepoli…

«Ssst! Che non se ne accorga, adesso che le mettiamo la corona…»

Anche a questo lavoravamo assieme: prendevamo tutti e due un cerchio per uno – questa volta in ordine opposto: cominciando dal più largo – e zitti, a passetti, a passettini, ci avvicinavamo al fiore bello e pieno di ogni genere di segreti, cosi, chiuso per tre quarti: adagio, piano piano (che non se ne accorga!) lo incoronavamo... Dopo che ognuno aveva messo il suo cerchio, nonno Jacob diceva-recitava, con un dito che perforava all’insu l’aria:

«Ecco il Papa con le tre corone una sull’altra…»

Quando mettevamo l’ultima (corona) che era appoggiata appena all’estremità delle doghe, nonno Jacob, fatto ormai un lago di sudore (e mio Dio, com’era buono, come proteggeva e riparava il sudore da cavallo di nonno Jakob!) bisbigliava:

«Psst, bimbo del nonno, adesso per finire: il coperchio! E come cercare di mettere un coperchio sulla bocca della beata Domnica, martire da Chistruieni…»

Il coperchio essendo un secondo fondo – quello superiore, aspettava li vicino, anche lui pronto “per esser portato e rigirato” – cioè per essere preso dai suoi quattro fori e messo al suo posto…

Quel che seguiva era una soluzione, per dirla con nonno Jacob, alla quale io non partecipavo con le mani; col cuore in gola si. Perché era cosa “molto delicata”. Una sola volta e avvenuto che gli sia sfuggito il coperchio dentro la botte e allora ha respirato profondamente e in fretta, nel suo sudore raffreddato, mi ha detto:

«Ecco, bimbo mio, ora vai di là, a casa tua a cercarmi – ma chiudi bene la porta dietro di te, cosi non senti quel che ho da dire a questo qui…»

Questo qui: il coperchio caduto, il ribelle.

Sono venuto di qua, da noi, sono salito sul calidor. Ho dovuto entrare in casa – nonno Jacob mi seguiva con lo sguardo… Ma non ho chiuso la porta, cosi ho ascoltato la più lunga poesia di imprecazioni mai composta, ovvero imprecazioni in versi ovvero: maledizioni con rima e ritmo. Una cantilena sulla botte che il coperchio ha inghiottito, detto in modo un po’ più colorito.

A cura di Davide Zaffi

(n. 4, aprile 2020, anno X)

|

|