|

|

Urmuz e il compito (im)possibile della traduzione

L’opera di Urmuz ha esercitato una notevole influenza, per molti versi paradossale, su intere generazioni di scrittori che vanno dal padre del Dadaismo, Tristan Tzara, alle avanguardie e al surrealismo romeni, da Eugène Ionesco a Paul Celan e Gherasim Luca, da Nichita Stănescu fino ai poeti postmoderni e testualisti come Mircea Cărtărescu. In realtà Urmuz, se si guarda al contesto storico-sociale durante il quale ha composto le sue Pagine bizzarre, rappresenta un corpo estraneo nel panorama letterario del suo tempo volto alla ricerca di una propria specificità nazionale dopo il grande vuoto lasciato dalla tragica e prematura scomparsa di Eminescu. [1] L’opera di Urmuz ha esercitato una notevole influenza, per molti versi paradossale, su intere generazioni di scrittori che vanno dal padre del Dadaismo, Tristan Tzara, alle avanguardie e al surrealismo romeni, da Eugène Ionesco a Paul Celan e Gherasim Luca, da Nichita Stănescu fino ai poeti postmoderni e testualisti come Mircea Cărtărescu. In realtà Urmuz, se si guarda al contesto storico-sociale durante il quale ha composto le sue Pagine bizzarre, rappresenta un corpo estraneo nel panorama letterario del suo tempo volto alla ricerca di una propria specificità nazionale dopo il grande vuoto lasciato dalla tragica e prematura scomparsa di Eminescu. [1]

Il suo stesso nome, Urmuz, è un’invenzione, uno pseudonimo creato dal poeta Tudor Arghezi sotto la pressione dell’autore che voleva nascondere la propria identità, nel timore di essere riconosciuto (e screditato sul piano personale) come l’artefice di buffonerie letterarie. Urmuz è di fatto il nome che cela il dato anagrafico di Demetru Demetrescu Buzău, nato il 17 marzo 1883 a Curtea de Argeş, cancelliere presso l’Alta Corte di Cassazione di Bucarest. La vita dell’autore, come il suo suicidio avvenuto a Bucarest il 23 novembre 1923, un anno dopo il debutto letterario, è avvolta da un enigmatico mistero.

Cresciuto in un ambiente culturale dominato dalle estetiche simboliste, da pubblicazioni di orientamento marxista e da tendenze letterarie di ispirazione rurale-autoctona, compì gli studi secondari nel 1904. Dopo il servizio militare, il futuro scrittore, su consiglio paterno, si iscrisse a Giurisprudenza nonostante i suoi desideri fossero rivolti allo studio della musica. A Bucarest ebbe l’opportunità di seguire i corsi di estetica tenuti da Titu Maiorescu, di apprezzare il pensiero di Kant, Hegel, Schopenhauer, Pascal, Nietzsche, Leibniz, di coltivare la lettura di poeti come Eminescu, Baudelaire, Verlaine e di ascoltare gli amati concerti di musica sinfonica. Dopo la morte del padre portò a termine gli studi di diritto ed esercitò la professione di giudice in città di provincia cercando ad ogni costo di ottenere un avvicinamento a Bucarest dove, tra il 1908 e il 1909, aveva dato pubblica lettura dei suoi testi in un ambiente intimo e familiare.

Nel 1913 l’autore partecipò alle guerre balcaniche nella campagna di Bulgaria, venne impiegato poi come cancelliere a Bucarest, dopodiché partì di nuovo per la Grande Guerra in qualità di sottufficiale «tormentato da una febbre ricorrente». Ritornato dal conflitto mondiale «annoiato e distrutto», continuò il suo anonimo lavoro presso l’Alta Corte di Cassazione soffrendo d’insonnia, scrivendo, componendo musica (tutto questo materiale era contenuto in un baule oggi disperso) e facendo passeggiate notturne. «Una sola grande passione: i concerti sinfonici che ascolta assorto, con il viso nascosto tra le mani». Nel 1922 avvenne il debutto editoriale sulla rivista di Arghezi «Cugetul românesc» con la pubblicazione, in due numeri separati, di Pâlnia şi Stamate e di Ismail şi Turnavitu. Un anno dopo, il suicidio.

Eugène Ionesco e Urmuz

Alcuni suoi testi vennero ritrovati e pubblicati a partire dal 1925 sulle riviste di avanguardia, racchiusi poi in un unico volume, nel 1930, dal titolo Opera. Questa operazione culturale farà di Urmuz un mito destinato a essere periodicamente riscoperto e un genio tutelare necessario per le esperienze artistiche che proveranno ad intraprendere la strada del suo magistero poetico [2]. Ecco cosa scrisse, in Francia, Eugène Ionesco nel 1965:

«Urmuz, 1883-1923, inventò – forse dal 1907 o 1908, quando componeva le sue prime “pagine bizzarre” – un vero e proprio linguaggio surrealista. Era un coscienzioso magistrato, dall’aspetto borghese, ben educato, che non manifestava, apparentemente, nessuna singolarità, nessuna rivolta. Era un buon collega, un buon figlio, un buono scapolo. La prosa che scriveva era destinata ad essere letta ai suoi fratellini e sorelline, unicamente per divertirli. Fu solo verso il 1919 che alcuni temerari scrittori, venuti a conoscenza delle sue prime pagine manoscritte, compresero che l’onesto magistrato era portatore d’un messaggio del tutto particolare. Lo pubblicarono sotto questo nome di Urmuz, che nascondeva la prosaica identità del giudice Demetrescu. Urmuz fu trovato morto, nel 1923, all’età di quarant’anni, in un giardino pubblico. Non aveva fornito alcuna ragione del suo suicidio. E niente poteva essere segnalato di singolare nella sua condotta, al di là della folle passione per la musica. Urmuz è un surrealista autentico? O forse, visto che non abbandona mai la sua lucidità, è solo un burlesco fratello spirituale di Jarry? Oppure, se si vogliono scoprire talune implicazioni, può essere considerato anche una sorta di Kafka più meccanico e grottesco? I surrealisti di Romania lo rivendicano come caposcuola. In ogni caso Urmuz è veramente uno dei precursori della rivolta letteraria universale, uno dei profeti della dislocazione delle forme sociali, di pensiero e di linguaggio di questo mondo che, oggi, sotto i nostri occhi si disgrega, assurdo come gli eroi del nostro autore». [3]

Indicando in Urmuz il «padre» spirituale delle avanguardie europee, Eugen Ionescu affermò che senza l’esempio letterario di questo «profeta delle dislocazioni delle forme sociali, di pensiero e di linguaggio», non sarebbe mai diventato lo scrittore che conosciamo.

Il critico Gelu Ionescu riporta un’altra dichiarazione del drammaturgo dell’assurdo riguardo all’impegno della sua traduzione in francese delle Pagine bizzarre:

«Ho tradotto Urmuz letteralmente: considero che non debba essere aggiunto niente e che ci sia abbastanza di “choccante” nel suo vuoto. Credo che il suo valore consista in questo carattere “antiletterario”; e che una traduzione bruta, non stilizzata, ma strettamente esatta, rischi di meno di tradirlo… […] Urmuz è, credo, uno degli autori più pieni di crudeltà di quanti ne abbia mai letti; svela un “po’ di realtà” della nostra organizzazione sociale (e di tutte le organizzazioni sociali possibili), alle spalle della quale si fa sentire il caos universale, l’assurdità fondamentale che – simile a uno dei personaggi di Urmuz – raggiungerà presto la sola nostra logica, la sola civiltà, dopo che avrà ridotto in frantumi quella vecchia». [4]

Le favole di Urmuz senz’altro hanno influenzato Eugène Ionesco, sin dal suo esordio teatrale con La Cantatrice calva, ma quello che preme sottolineare è la natura del «romanzo familiare» che si gioca nelle Pagine bizzarre. Ciò apre una riflessione sul transfert e sulla traduzione nel contesto dell’espropriazione dal nome proprio nella scrittura e dà un più preciso contorno teorico alla rappresentazione dell’esilio dove il soggetto che si cancella dal mondo si trova, suo malgrado, a ricoprire il luogo vacante, impossibile, della parola. [5]

Intorno al nome di Urmuz

Prima di sciogliere direttamente il nodo di un enigma che ci siamo proposti di interrogare, è opportuno fare riferimento a una testimone privilegiata che da piccola era utente delle favole di Urmuz, e da grande afferma di essere stata sua «amica e confidente», Eliza Vorvoreanu, la sorella dello scrittore. [6] Lei ci dice qualcosa intorno al nome di Urmuz, dei suoi personaggi d’inchiostro e ci riporta qualche scena del «romanzo familiare» di cui le Pagine bizzarre possono recare le tracce, i tratti di un’insostenibile testimonianza.

Andiamo con ordine. Dapprima il padre, o meglio, il nome del padre. Il dottor Dimitrie Ionescu-Buzău, avendo in simpatia il modo di nominare dei contadini romeni, diede al figlio maggiore il proprio nome e il patronimico (Dimitrie Dumitrescu-Buzău), cambiando il cognome da Ionescu a Dumitrescu. I figli che vennero dopo conservarono invece il cognome Ionescu-Buzău. Urmuz in seguito farà cambiare il proprio nome nel più solenne Demetru, ma in famiglia, Urmuz-Demetru verrà chiamato con il diminutivo colloquiale Mitică. La sorella ricorda le famose «Miticiane», cioè le buffe storielle che il fratello adolescente raccontava per allietare i fratellini e le sorelline, cioè le future Pagine bizzarre nella loro embrionale forma orale. Già da piccolo, come racconta la sorella: «gli piacevano e lo facevano ridere tutte quelle parole che gli evocavano una sonorità particolare» [7], e, al riguardo, ricorda una scena familiare clamorosa. La madre la sera recitava insieme ai figli i salmi biblici, e leggendo, nel Salmo 50, il versetto: «Purificami con issopo e sarò mondato; lavami e sarò più bianco della neve», il piccolo Urmuz scoppiava in risa, secondo la sorella, per l’estraneità della parola «issopo» nella lingua romena. Ma se si leggono alcuni versetti più in cima: «Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre» si capisce forse meglio il motivo di tanto divertimento. Colei che leggeva il salmo era direttamente implicata nel «peccato», nella «colpa di aver generato». Proprio quella madre, nelle Pagine bizzarre, «moglie devota» di Stamate, depositaria «della tradizione culturale della famiglia», confessava a sua insaputa nella comune lettura la propria «colpa». Tutto ciò era molto divertente per il piccolo Mitică che capisce la bizzarra situazione di cui è complice e protagonista nel «peccato» della madre, dimostrando sin da bambino la capacità di comprendere, forse, il potere delle parole insito nella lingua materna.

Ma la serata non terminava qui. Subito dopo le orazioni serali, la mamma di Urmuz, che aveva molto talento musicale, e che prima di sposarsi era iscritta al conservatorio e aveva studiato con uno dei più noti pianisti dell’epoca, Flechtenmacher, sedeva al pianoforte e cominciava a suonare. «La sera – continua il racconto della sorella – stretti attorno al piano, ascoltavamo taciti e raccolti le fughe di Bach, le sonate di Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, ecc., interpretate dalla mamma, buona pianista». [8] Mitică era il più fedele ascoltatore di questi concerti serali. Ascoltava la mamma «concentrato come in una preghiera» [9], e dopo che la madre abbandonava il piano, Mitică prendeva il suo posto e «ripeteva interi passaggi, ad orecchio, dei suoi autori preferiti, soprattutto il Titano di Beethoven che era il suo pezzo migliore». [10]

La musica, il sogno di Urmuz

La musica era il sogno di Urmuz, ma la madre non lo incoraggiò, né lo aiutò a seguire la sua naturale predisposizione. Infatti, come viene riportato nella Fuchsiade, il protagonista Fuchs «preferì» nascere «da un orecchio della nonna, poiché sua madre non aveva affatto orecchio» per cogliere gli indicibili desideri del figlio. In questo senso è soprattutto emblematica la figura paterna. Timorato di Dio e della scienza, insigne latinista ed ellenista che leggeva i Vangeli direttamente in slavone, professore di igiene al liceo Matei Basarab, teneva dei corsi di medicina popolare agli studenti di teologia del Seminario centrale di Bucarest, e raccoglieva materiale del folklore direttamente sul campo da cui traeva periodiche pubblicazioni. Egli in casa dirigeva e indirizzava tutto il mondo dalla poltrona. Aveva solidi principi morali e precise teorie sull’educazione da impartire ai figli. A suo avviso la letteratura e la musica erano futili intrattenimenti. Quando vedeva Mitică leggere la sera, al lume di candela, Le avventure del conte di Montecristo, lo rimproverava aspramente, consigliandogli letture più serie; oppure, quando lo trovava seduto al piano o intento a disegnare, si arrabbiava e chiedeva al figlio se si stesse preparando per diventare da grande musicista di strada o imbratta muri. Così, il desiderio non verbalizzato di diventare compositore di musica classica si tradusse nell’iscrizione alla facoltà di medicina, che abbandonò dopo un anno alla vista delle prime dissezioni. Il padre allora gli disse di studiare legge perché gli avrebbe garantito una dignitosa carriera per il futuro. E il figlio, fedele interprete dei desideri paterni, fece infatti la carriera voluta dal padre e divenne giudice di provincia anche se poi passò cancelliere alla Corte di Cassazione di Bucarest per essere in contatto con la vita culturale della capitale. Il padre però a quel punto era già morto.

Ma torniamo all’infanzia attraverso i ricordi della sorella. La fantasia di Mitică era abitata da sogni aerei, diafani, puri. La sua immaginazione visiva e uditiva lo faceva un bambino capace di captare le onde sonore che animavano il suo universo. L’amore per la musica gli permetteva di abitare, come Fuchs, un mondo popolato di melodie che avrebbero raggiunto tutti i luoghi della terra. Lo spazio infinito della notte lo affascinava con i suoi incantesimi stellari (l’insonnia e le passeggiate notturne lo accompagneranno per tutta la vita) e, con un atlante in mano, usciva di casa, e si ingegnava a riconoscere le costellazioni nel firmamento. Sognava di volare, spiccare il volo (diversamente dai suoi personaggi provvisti di «becco», costretti a rimanere piantati sulla terra). Sin da piccolo si mostrò un appassionato lettore di romanzi d’avventura e di viaggi fantastici, il suo idolo era Jules Verne. [11] Probabilmente il mondo di Ventimila leghe sotto i mari, e più in generale, l’opera dello scrittore francese, nella mente del piccolo Mitică, «corrisponde a un’esplorazione della chiusura», per dirla con Barthes, a «una sorta di cosmogonia chiusa in se stessa». «L’immagine dell’imbarcazione può essere certo il simbolo della partenza; è, più profondamente, cifra della chiusura. Il gusto della nave è sempre gioia di chiudersi perfettamente, di tenere sottomano il massimo numero di oggetti, di disporre di uno spazio assolutamente finito» [12] e in questo senso si comprende la passione infantile del futuro scrittore, tutto intento a completare l’assoggettamento generale della natura, per ricavarsi uno spazio di soddisfazione, di piacere che la realtà quotidiana poco sembrava concedergli.

Col passare del tempo, giunto all’età adulta, trasferitosi definitivamente a Bucarest, le letture furono rivolte ai poeti, tra i quali prediligeva Eminescu [13] e i simbolisti francesi. Ma la musica restava la passione della sua vita. Si iscrisse al conservatorio, come Fuchs, e prese lezioni di armonia e contrappunto che gli servivano per la composizione delle sue sinfonie, fino ad oggi smarrite. Secondo la sorella, Urmuz iniziò a scrivere i suoi testi subito dopo la morte del padre, cioè fra il 1908 e 1909, anche se già circolavano oralmente nei salotti letterari della capitale. [14] Urmuz, comunque, continuò a scrivere e a riscrivere le sue Pagine bizzarre fino al giorno del suicidio e questo sembra confermato dalla testimonianza di Saşa Pană che riporta nella sua edizione di Urmuz il fatto di aver visto personalmente, nella ricerca degli inediti, uno spropositato numero di stesure manoscritte molto tormentate, piene di cancellature e di varianti. [15] «Era felice» afferma la sorella, ma la fotografia del 1915 che lo ritrae evidenzia una malinconia profonda. I due fratelli erano morti, giovanissimi, di tisi. La Vorvoreanu tende comunque a ribadire che durante la composizione delle sue prose, Urmuz era lucidissimo e che i sintomi della follia erano lontani. Sempre secondo la sorella le «fonti di ispirazione» furono: «1) La sonorità di alcune parole; 2) i nomi propri letti su alcune insegne pubblicitarie (Algazy e Grummer, Cotadi e Dragomir); 3) le particolarità di alcuni individui in relazione al nome e alle loro funzioni (Fuchsiade – Fuchs è esistito, era pianista; doppiava i film muti con la musica); 4) l’incoscienza di alcuni soggetti che, impregnati di convenzioni sociali, senza spessore psicologico, vengono tradotti sulla via capricciosa delle loro azioni fino a diventare grotteschi e le loro azioni assurde; 5) una fonte di ispirazione fu anche la conversazione senza scopo né interesse di molti nostri simili. Gli eroi dei ritratti di Urmuz sono reali, tratti dalla vita comune, pieni di sé, cialtroni; […] una volta simbolizzati, metaforizzati, ironizzati da Urmuz si muovono come ombre, e attraverso l’incontro di parole inaccordabili, inammissibili, non associabili, danno vita all’inimitabile humor di Urmuz. Tutto l’andamento è logico, ma le loro azioni sono alogiche, da qui nasce il grottesco, l’assurdo […]. I testi erano stati scritti nella più assoluta lucidità per dilettare gli altri… Queste creazioni non gli hanno popolato la testa ed egli non ha tirato il grilletto sulla tempia per dar loro la vita». [16]

La sorella accusa l’insensibilità paterna di non aver saputo accogliere e riconoscere la vocazione artistica del figlio. Testimonia, inoltre, la grande devozione di Urmuz nei confronti della madre e di tutta la famiglia, tanto che alla morte del padre prese su di sé la responsabilità di mandare avanti l’economia familiare e di sistemare dignitosamente le sorelle con buoni matrimoni. Delle relazioni sentimentali, delle letture, dei rapporti sociali, Urmuz ha lasciato solo titoli su fogli rinvenuti sul suo corpo, dopo la morte. Sono capitoli che rimangono tuttora aperti, tracce di scrittura, enigmi che neppure una più approfondita archeologia testuale è in grado di restituire a nuova luce. [17]

La scrittura di Urmuz: questione impossibile o dell’impossibile?

Dalle testimonianze di questo «romanzo familiare», le cui tracce sono disseminate anche nei brevi enunciati nelle Pagine bizzarre, emergono alcuni aspetti che è opportuno non trascurare. La sorella dello scrittore rivela che Urmuz iniziò a mettere per iscritto le sue favole subito dopo la morte del padre, a cui seguirono le morti dei due fratelli. Se colleghiamo a ciò la testimonianza dell’archivista delle avanguardie romene, Saşa Pană, secondo cui in una cassa erano custoditi numerosi manoscritti molto tormentati, pieni di cancellature e di varianti, si può presupporre una continua trascrizione, un’ininterrotta elaborazione di un lutto familiare, come atto di riparazione impossibile al dolore, tentativo azzardato di autoterapia nella scrittura e nella composizione musicale. Scrittura come risposta impossibile all’elaborazione del lutto: le scene di morte vissute sul fronte di guerra, il lutto del padre e dei fratelli.

Sono semplici dettagli, possibili indizi che prefigurano, forse, le motivazioni di fondo del suicidio? Oppure c’è qualcos’altro: si può pensare la scrittura di Urmuz come questione impossibile o dell’impossibile? L’esigenza scritturale è l’esigenza del fuori, dell’ignoto irriducibile al noto, dell’Altro nella sua assolutezza, della differenza nel suo infinito differire, del «disastro», direbbe Blanchot. [18] Tutti questi termini qualificano lo spazio letterario della scrittura e non si lasciano concettualizzare o dire da una parola che non tenga conto di questo evento. Sono termini che richiedono e designano una dimensione di rinvio e di differenza assoluti che nessun concetto nella sua determinatezza può arrestare. L’impossibilità risiede nell’intreccio e nella divergenza di questi nomi (il nome del padre di Urmuz, dei fratelli, dei suoi personaggi, di Urmuz stesso, come lo chiama anche la sorella dopo il battesimo editoriale di Arghezi), di tutti i nomi di Urmuz nel loro rinviare gli uni agli altri, senza che l’uno coincida mai con l’altro: intreccio e divergenza il cui luogo di dicibilità è una certa pratica di scrittura, pratica di scrittura che è l’esperienza di una dimensione mortale.

Scrivere a partire dalla morte del padre: questo fa traccia. È il venir meno del soggetto come individualità, come interiorità, presenza a sé o identità, si tratta dell’esperienza radicale dell’impossibile, dello sradicamento assoluto. Scrivere a partire da qui significa, forse, far affiorare qualcosa come un senso assente, accogliere la spinta dall’impossibile che non è ancora il pensiero.

Nel caso di Urmuz, come di chiunque altro, non si tratta dunque semplicemente di colpevolizzare il padre, il suo nome, quella figura autoritaria che probabilmente non era stata in grado di ascoltare la vera vocazione del figlio, bensì di seguire le indicazioni freudiane, cioè di capire e rinvenire le tracce non cancellate di un brano dell’autobiografia di Urmuz, a partire proprio dai fantasmi letterari delle Pagine bizzarre.

È opportuno a questo punto introdurre uno dei nodi di pensiero, estrapolato dalla letteratura psicanalitica, che ci permette di dar luce all’evento su cui ci si sta interrogando. Si tratta della nozione di «cripta», studiato da Abraham e da Torok, che è alla base degli stati patologici del lutto: «La cripta – scrive Mario Ajazzi Mancini – costituitasi per incorporazione dello Straniero nel cuore stesso dell’Io, sembra dire che l’altro abita in noi, partecipa intimamente alla costituzione di quell’esperienza che riteniamo autentica, rimanendole tuttavia estraneo, inassimilabile. Come a dire che anche l’interiorità più propria, il fòro interiore […] è tagliato da una scissione, attraversato da una fenditura che rivela la presenza enigmatica dell’altro, la traccia della vita prima di noi, lasciandoci segnali misteriosi, criptati, di qualcosa o qualcuno di cui noi non potremo mai recuperare integralmente il senso, e che tuttavia ci chiama al compito della memoria. Di una memoria fedele che ci impegna realmente in un dialogo con l’altro, con la consapevolezza presente che ciascuno dei due potrà anche non esserci più, e che quindi ogni gesto, ogni atto, fondamentalmente ogni parola detta hanno la struttura di un lascito, di un testamento che l’uno riceve dall’altro affinché se ne serbi il ricordo, se ne assicuri la sopravvivenza». [19] Questa particolare partizione topica, chiamata «cripta», segue le indicazioni freudiane intorno all’elaborazione del lutto e alle strategie difensive dell’Io dinanzi alla perdita dell’oggetto d’amore. Tuttavia questa esperienza della perdita può essere tale da rendere difficile accettare la realtà dell’evento, la separazione definitiva, e allora «l’oggetto viene “incorporato” e trattato come parte stessa dell’Io». [20]

Le Pagine bizzarre così diventano un campo testuale di associazioni interne ove si mettono in azione le tracce significanti depositarie di un segreto, effetti-sintomi di un evento traumatico che si rivelano in forma di enigmatici rebus che resistono al senso. Mediante un paziente lavoro di lettura e di ascolto, è possibile mettere in rapporto il testo con il suo creatore fittizio, e quindi ritagliare uno spazio auto-bio-grafico, il luogo cioè che sarà in grado di dar voce all’esperienza «insensata» dello scrivere. In altre parole, si tratta di percorrere a ritroso il processo medesimo di traduzione impossibile, iniziando dal testo di partenza per rendere conto del testo di arrivo, reso, quest’ultimo, irriconoscibile dallo strenuo lavoro di scrittura di Urmuz operata nel tempo.

Il Nome del Padre

L’impossibile testo di partenza è quello fornito dalla testimonianza della sorella di Urmuz. Lo intitoleremo Il Nome del Padre. [21] Come già ricordato, il padre, il dottor Dimitrie Ionescu-Buzău, avendo in simpatia il modo di nominare dei contadini romeni, aveva dato al figlio il proprio nome, scambiando il nome di famiglia, da Ionescu a Dumitrescu, secondo il nome di battesimo del genitore. In questo modo il futuro scrittore ebbe il nome bizzarro di Demetru Demetrescu-Buzău, incorporando due volte il nome del padre. È possibile cogliere, a questo punto, questa strana commistione tra destino e volontà paterna nell’attività di scrittura di Urmuz che in questo senso traduce l’impossibilità di affrancamento del soggetto dall’ideale paterno. Infatti, alla morte del padre, il lavoro del lutto cerca di ricomporre la ferita, ma l’unica possibilità che gli viene offerta è l’instaurazione di quell’«Inconscio artificiale», di quella «cripta» che permetterà di dar voce ai nomi dei personaggi (e quindi alle loro azioni nell’evento della traduzione e dell’ascolto) delle Pagine bizzarre. Il nome proprio del padre, incriptato nell’Io, risuonerebbe come un enigma, facendo affiorare quel senso nascosto, segreto, spaesante che Freud chiama Unheimliches. [22]

Il nome proprio del padre imposto al figlio rappresenta dunque la legge, l’autorità, il dovere, il debito, la responsabilità e dà accesso al soggetto «all’ordine simbolico del linguaggio». Non appena il padre viene a mancare avviene la catastrofe; il nome del padre diviene una parola cifrata, una «cripta». Attraverso di essa, il «seme» del nome del padre viene ad inserirsi come un corpo estraneo del fòro interiore del soggetto, assicurandosi eticamente la possibilità del ricordo, quella sopravvivenza all’interno di una nuova configurazione topica che diviene a sua volta espressione emblematica di un luogo abitato da un «cadavere vivente». Il compito del soggetto, a questo punto, è quello del traduttore; si tratterà quindi di tradurre il nome del padre, «di tradurlo come una firma o una sorta di nome proprio destinato ad assicurarne la sopravvivenza come opera». [23] Seguendo questa prospettiva ci troviamo tra l’impossibilità di due testi: il testo tradotto e il testo traducente. Ma con quali modalità deve avvenire la traduzione?

Urmuz fornisce la sua risposta. È la forma che deve essere tradotta, una forma che deve trovare corrispondenza nell’istanza avanzata dal nome proprio del padre: il desiderio stesso della struttura che renda conto della sua stessa configurazione di natura retorica inscenata nelle Pagine bizzarre.

Nella nota di Urmuz al titolo di Algazy & Grummer, che egli stesso aveva inviato al suo editore Tudor Arghezi, si può avere «un’impossibile conferma».

«E fosta firmă a unui cunoscut magazin de geamantane, portmoneuri etc. din capitală, rămasă astăzi sub un singur nume. În tot cazul, ne permitem a crede că numele de Algazy sau Grummer, după imaginile ce trezesc prin muzicalitatea lor specifică – rezultat al impresiunii sonore ce produc în ureche – nu par a corespunde aspectului, dinamicii şi conţinutului acestor doi simpatici şi distinşi cetăţeni aşa cum îi ştim noi din realitate…

Ne permitem a arăta mai sus cititorilor cum ar fi trebuit şi cum ar fi putut să fie un Algazy sau un Grummer “in abstracto”, dacă dânşii nu ar fi fost creaţi de o întâmplare, o soartă care mai de loc nu ţine seama dacă obiectele creaţiunilor ei corespund, în forma şi mişcarea lor, cu numele ce li s-a hărăzit.

Cerem scuze d-lor Algazy & Grummer pentru observările ce ne permiserăm mai sus; o facem însă şi din dorinţa de a-i servi, deştemptându-i din vreme asupra măsurilor mai nimerite de îndreptare în această privinţă.

Se pare că remediul nu ar putea fi decât unul şi singur: sau să-şi găsească fiecare alt nume, în adevăr adecvat realităţii lor personale, sau să se modifice ei înşişi, cât mai e timpul, ca formă şi ca roluri, după singura estetică a numelor ce poartă, dacă vor să le mai păstreze…»

«[Algazy & Grummer] è l’antica insegna di un rinomato negozio di valigie, portamonete, ecc. della capitale, che oggi porta un solo nome. In ogni caso, ci permettiamo di credere che i nomi Algazy o Grummer, per le immagini che destano con la loro specifica musicalità – risultato dell’impressione sonora che si produce nell’orecchio – non sembrano corrispondere all’aspetto, alla dinamica e al contenuto di questi due simpatici e distinti cittadini così come noi li conosciamo dalla realtà…

Ci permettiamo di mostrare più oltre ai lettori, come avrebbero dovuto o come avrebbero potuto essere un Algazy e un Grummer in abstracto, se essi non fossero stati creati da un caso, un evento, una sorte che non si preoccupa affatto di sapere se gli oggetti delle sue creazioni corrispondano, nella loro forma e nel loro movimento al nome che è loro destinato.

Chiediamo scusa a lor signori Algazy & Grummer per le osservazioni che ci siamo permessi precedentemente; lo facciamo tuttavia anche per desiderio di rendere loro un servigio, richiamandoli per tempo sulle misure correttive più adatte che si potrebbero prendere a questo riguardo.

Pare che il rimedio non possa essere che uno solo: o che ognuno di loro si trovi un altro nome, veramente adeguato alla propria realtà personale, o, finché sono ancora in tempo, che si modifichino da soli per forma e per ruolo, secondo la sola estetica dei nomi che portano, sempre che li vogliano ancora mantenere…»

La tesi di Urmuz è la stessa di quella contenuta nel Cratilo di Platone: ciascuna cosa ha un suo nome, giusto per natura, e tale giustezza vale per tutti, anche se esiste «un caso, un evento, una sorte che non si preoccupa affatto di sapere se gli oggetti delle sue creazioni corrispondano, nella loro forma e nel loro movimento al nome che è loro destinato». Il problema del Cratilo è di ordine epistemologico improntato sulla conoscibilità dell’essere. Si cerca di verificare attraverso lo studio dell’etimologia dei nomi, l’adeguatezza degli enti alla verità. Il problema di Algazy & Grummer è di ordine etico, non solo estetico e conoscitivo.Urmuz si rende conto che i nomi in realtà non rivelano l’essenza delle cose, allora ricorre al metodo delle xenonimie: tutti i personaggi delle Pagine bizzarre hanno un nome straniero. La «realtà» viene dunque a trasformarsi nel reale secondo le nuove condizioni create dall’immaginario debordante dei nomi. Ma di quale «realtà» sono depositari i nomi dei personaggi di Urmuz? Quali e quanti significati vengono veicolati dal significante della xenonimia? E Algazy & Grummer a quale verità misteriosa fanno cenno?

«Algazy este un bătrân simpatic, ştirb, zâmbitor şi cu barba rasă şi mătăsoasă, frumos aşezată pe un grătar înşurupat sub bărbie şi împrejmuit cu sârmă ghimpată…

Algazy nu vorbeşte nici o limbă europeană… Dacă însă îl aştepţi în zori de zi, în faptul dimineţei, şi îi zici: “Bună ziua, Algazy!” insistând mai mult pe sunetul z, Algazy zâmbeşte, iar spre a-şi manifesta gratitudinea, bagă mâna în buzunar şi trage de capătul unei sfori, făcând să-i tresalte de bucuria barba un sfert de oră… Deşurupat, grătarul îi servea să rezolve orice probleme mai grele, referitoare la curăţirea şi liniştea casei…

Algazy nu ia mită… O singură dată s-a pretat la asemenea faptă, când era copist la Casa bisericii; dar nu a luat atunci bani, ci numai câteva cioburi de strachinii, din dorinţa de a face dotă unor surori ale sale sărace, cari trebuiau să se mărite toate a doua zi…

Cea mai mare plăcere a lui Algazy – în afară de obişnuitele-i ocupaţii la prăvălie – este să se înhame de bunăvoie la o roabă şi urmat cam doi metri de coasociatul său Grummer - să alerge, în goana mare, prin praf şi arşiţa soarelui, străbătînd comunele rurale, în scopul unic de a aduna cîrpe vechi, tinichele de untdelemm găurite şi în special arşice, pe cari apoi le mănînca împreună, după miezul nopţii, în tăcerea cea mai sinistră...

Grummer are şi un cioc de lemn aromatic...

Fire închisă şi temperament bilios, stă toata ziuă lungit sub tejghea, cu ciocul vârât printr-o gaură sub podea...

Cum intri la ei în magazin, un miros delicios îţi gâdilă nările... Eşti întâmpinat la scară de un băiat cinstit, care, pe cap, în loc de păr, are fire de arnici verde; apoi eşti salutat cu multa amabilitate de Algazy şi poftit să stai jos pe un taburel.

Grummer stă şi pândeşte... Perfid, cu privirea piezişă, scoţând mai întâi numai ciocul, pe care ostentativ îl prelinge în sus şi în jos pe un jgheab anume făcut la muchea tejghelei, apare la urmă în întregime... Face prin tot felul de manopere pe Algazy să părăsească localul, apoi, insinuant, te atrage pe nesimţite în tot soiul de discuţii – mai ales de sport şi literatură – până ce, când îi vine bine, te plesneşte de două ori cu ciocul peste burtă, de te face să alergi afară în strada, urlând de durere.

Algazy, care are mai totdeauna neplăceri şi discuţii cu clienţii, din cauza acestui procedeu nepermis al lui Grummer, iese în goană după tine, te pofteşte inapoi şi, spre a-ţi lua meritata satisfacţie, îţi dă dreptul – dacă ai cumpărat un obiect mai scump ca 15 bani – să... miroşi puţin ciocul lui Grummer şi, dacă vrei, să-l strângi cât de tare de o băşică cenuşie de cauciuc, pe care o are înşurupată la spate, puţin deasupra feselor ceea ce îl face să sară prin magazin fără să mişte din genunchi, scoţând şi sunete nearticulate...

Într-una din zile, Grummer, fără a anunţa pe Algazy, luă roaba şi porni singur în căutare de cârpe şi arşice, dar la înapoiere, găsind din întâmplare şi câteva resturi de poeme, se prefăcu bolnav şi, sub plapomă, le mâncă singur pe furiş... Algazy, simţind, intră după el acolo cu intenţia sinceră de a-i face numai o uşoară morală, dar cu groază observă în stomacul lui Grummer că tot ce rămăsese bun în literatură fusese consumat şi digerat.

Lipsit astfel pe viitor de orice hrană a lui mai aleasă, Algazy, drept compensaţie, mâncă toată başică lui Grummer, în timp ce acesta dormea...

Dezesperat, a doua zi, Grummer – rămas fără başică singur pe lume – luă pe bătrân în cioc şi, după apusul soarelui, îl urca cu furie pe vârful unui munte înalt... O luptă uriaşă se încinse acolo între ei şi ţinu toată noaptea, până când, inspre ziua, Grummer, învins, se oferi se restituie toata literatură înghiţită.

El o vomită în mâinile lui Algazy... Dar bătrânul, în pântecul căruia fermenţii băşicii înghiţite începuse să trezească fiorii literaturii viitorului, găsi că tot ce i se oferă este prea puţin şi învechit...

Înfometaţi şi nefiind în stare să găsească prin intunerec hrana ideală de care amândoi aveau atâta nevoie, reluară atunci lupta cu puteri îndoite şi, sub pretext că se gustă numai pentru a se complecta şi cunoaşte mai bine, începură să se muşte cu furie mereu crescândă, pînă ce, consumându-se treptat unul pe altul, ajunseră ambii la ultimul os... Algazy termină mai întâi...

Epilog

A doua zi, la poalele muntelui, trecătorii putură vedea într-un şanţ, aruncate de ploaie, un grătar cu sârmă ghimpată şi un mirositor plisc de lemn... Autoritaţile fură anunţate, dar mai înainte ca ele să fi sosit la faţa locului, una din soţiile lui Algazy, care avea forma de mătură, aparu pe neaşteptate şi... dând de două-trei ori, în dreapta şi în stânga, mătură tot ce găsi, la gunoi...»

«Algazy è un vegliardo simpatico, sdentato, sorridente, ha anche una barba curata e setacea, bellamente disposta su una gratella avvitata sotto il mento e ricinta di filo spinato...

Algazy non parla alcuna lingua europea… Se però lo aspetti alle luci dell’alba, di primo mattino, e gli dici “Buon dì, Algazy!”, insistendo soprattutto sul suono z, Algazy sorride, e per manifestare la sua gratitudine, infila la mano in tasca e tira un cordino che fa sussultare di felicità la barba per un quarto d’ora... Una volta svitata, la gratella gli serve per risolvere ogni più difficile problema, attinente la pulizia e la quiete della casa...

Algazy non accetta compensi illeciti… Solo in un’occasione si prestò ad una simile azione, quand’era copista alla Casa religiosa; ma allora non aveva preso denaro, bensì soltanto alcuni cocci di ciotole, spinto dal desiderio di far la dote a certe sue sorelle povere, che avrebbero dovuto tutte sposarsi il giorno dopo…

Il più grande piacere di Algazy - oltre alle consuete occupazioni di bottega – è quello di attaccarsi di sua propria volontà, seguito a poco meno di due metri dal suo socio Grummer, a una carriola, di correre, di gran carriera, nella polvere e sotto l’arsura del sole, traversando i comuni rurali, all’unico scopo di raccogliere stracci vecchi, latte d’olio vegetale forate e in modo speciale aliossi, che in seguito, dopo la mezzanotte, mangiano insieme nel silenzio più sinistro...

Grummer ha anche un becco di legno aromatico...

Di indole chiusa e di temperamento bilioso, sta tutto il giorno sotto il banco, allungato, con il becco ficcato in un buco sotto il pavimento...

Come entri da loro nel negozio, un odore delizioso ti solletica le narici... Sei accolto sulla scala da un ragazzo a modo, che, sulla testa, al posto dei capelli, ha dei fili da ricamo verdi; poi vieni salutato molto amabilmente da Algazy e pregato di accomodarti su uno sgabello.

Grummer è là, sta in agguato... Perfido, dallo sguardo bieco, tira fuori prima solo il becco, che scivolando con ostentazione fa gocciolare su e giù su una specie di trogolo costruito sul bordo del bancone, e poi appare, finalmente, in tutta la sua interezza... Si adopera in ogni sorta di manovre per costringere Algazy a lasciare il locale, poi, insinuante, ti attira inaspettatamente nelle più svariate discussioni – in genere riguardano soprattutto lo sport e la letteratura – finché, quando gli sei venuto a tiro, ti colpisce due volte sul ventre col becco, così duramente, da farti scappare fuori sulla strada, urlando di dolore.

A causa di questo procedimento illegale di Grummer, Algazy, che ha quasi sempre dispiaceri e discussioni con i clienti, ti corre dietro pregandoti di rientrare per prenderti la meritata soddisfazione, e ti dà il diritto – se hai comprato un oggetto più caro di 15 soldi – di ... annusare per un po’ il becco di Grummer e, se hai la voglia, di stringergli il più forte possibile una vescica grigia di caucciù, che porta avvitata sulla schiena, poco sopra le natiche, il che lo induce a saltare per il negozio senza muovere le ginocchia ed emettere anche suoni inarticolati...

Un giorno Grummer, senza avvertire Algazy, prese la carriola e partì alla solitaria ricerca di stracci e aliossi, tuttavia al ritorno, avendo trovato casualmente anche taluni resti i poemi, si finse malato e, sotto la coperta, si mise furtivamente a mangiarli da solo… Algazy, presentendo qualcosa, entrò lì dietro di lui col sincero proposito di fargli soltanto una blanda morale, ma orripilato notò nello stomaco di Grummer che tutto ciò che era rimasto di buono in letteratura era stato consumato e digerito.

Privato così per l’avvenire di ogni suo eletto nutrimento, Algazy, come giusta compensazione, divorò tutta la vescica di Grummer, mentre questi dormiva…

Disperato, il giorno seguente, Grummer – rimasto senza vescica, solo al mondo – afferrò il vecchio con il becco e, dopo il tramonto del sole, lo issò furiosamente sulla vetta di un’alta montagna… lassù, si accese tra loro una titanica lotta che durò per tutta la notte fin quando le luci dell’alba non videro Grummer sconfitto. Solo allora egli si offrì di restituire tutta la letteratura ingurgitata.

Egli la vomitò sulle mani di Algazy… Ma il vecchio, nel cui ventre i fermenti della vescica ingoiata avevano iniziato a destare i brividi della letteratura del futuro, trovò che tutto ciò che gli veniva offerto era troppo poco e alquanto invecchiato…

Affamati e non in grado di trovare nel buio delle tenebre il nutrimento ideale di cui entrambi avevano bisogno, ripresero allora la lotta con forze raddoppiate e, col pretesto di assaggiarsi solo per completarsi e conoscersi meglio, cominciarono a mordersi con furia sempre crescente, finché, consumandosi l’un l’altro, arrivarono tutti e due all’ultimo osso. Algazy fu il primo a finire…

Epilogo

Il giorno seguente, alle falde della montagna, i passanti ebbero modo di vedere in una cunetta, sospinti dalla pioggia, una gratella con filo spinato e un odoroso becco di legno... Le Autorità furono avvertite ma, prima che giungessero sul luogo, una delle mogli di Algazy, che aveva forma di scopa, comparve inaspettatamente e ... con due o tre colpi a destra e a sinistra scopando tutto quel che trovò, li depose nella spazzatura...»

La particolare lingua dei nomi di Urmuz

A partire dalle indicazioni della Nota iniziamo ad interrogarci sulla particolare lingua dei nomi di Urmuz. Una lingua che si mostra sotto forma di enigmi e indovinelli, rebus da decifrare. Urmuz richiede contrattualmente la partecipazione attiva del lettore, un lettore ideale, che sta al gioco, ovvero un lettore che prende sul serio ciò che l’autore scrive. Algazy è un vecchio simpatico, sdentato, sorridente con la barba curata e setacea. Se ci soffermiamo sui particolari della descrizione del personaggio, costatiamo che questa barba è bellamente disposta su una gratella avvitata sotto il mento e recinta di filo spinato. Quest’ultima precisazione implica un aspetto reificante, oggettuale, straniante. Se investighiamo l’enigma del nome di Algazy come facevano i surrealisti romeni, ovvero attraverso il «delirio di interpretazione», possiamo rilevare che Algazy è esistito storicamente. Israel Algazy era un rabbino che nel 1756 era succeduto a Isaac Rapaport, che, guarda caso, è un nome che si incontra nei Cronisti di Urmuz. Ma se si intende la sequenza narrativa «Algazy ha anche una barba curata e setacea, bellamente disposta su una gratella avvitata sotto il mento e ricinta di filo spinato» sul piano allusivo e figurale, essa sembra richiamare, nella metonimia, anche le barbe geometricamente disposte delle figure miniate dei filosofi-teologi mussulmani. Il testo non sembra smentire i due orientamenti del nome: «Algazy non parla nessuna lingua europea... »

Urmuz fornisce al lettore pochi elementi indiziari per un’inequivocabile identificazione del personaggio. Nel caso di Algazy, in quanto sistema testuale complesso, interagiscono sottoinsiemi inerenti ai livelli tematici, simbolici, ideologici della cultura. Lo schema comunicativo della narrazione è affidato a un mezzo espressivo che si dà attraverso quegli enti puramente negativi e differenziali di una lingua che sono di natura non «semantica». Infatti, se continuiamo la lettura in romeno, osserviamo che il narratore manipola il materiale dato spostando l’attenzione del lettore dal piano visivo a quello acustico delle immagini: Dacă însă îl astepţi în zori de zi, în faptul dimineţei, şi îi zici: “Bună ziua, Algazy!” insistând mai mult pe sunetul z, Algazy zâmbeşte (Algazy non parla alcuna lingua europea… Se però lo aspetti alle luci dell’alba, di primo mattino, e gli dici “Buon dì, Algazy!”, insistendo soprattutto sul suono z, Algazy sorride). La qualità fonica impressa sulle parole sembra indicare nel fonema z reiterato una marca allitterativa del testo. [24] Generalmente questo tipo di procedimento è riservato più alla poesia che non alla prosa, ma ciò non deve trarre in inganno. Il narratore ha allestito un «messaggio speciale» segnalando nel nome di Algazy un luogo criptico che resiste alla significazione e che pretende di essere interrogato. [25]

Proviamo allora a interrogare ancora quel nome. Considerando il contesto della narrazione, si è indotti a credere che nel nome di Algazy sia incluso anche il nome del teologo, mistico, filosofo e giurista mussulmano Al Gazzali, che presso gli scolastici latini veniva denominato come Algazel. Algazy dunque come Algazel / Al Gazzali. La sua fama si deve al fatto di aver elaborato una metafisica della luce, nettamente orientata al sufismo. Nell’opera Ihya’ ulum al-din (Restaurazione delle scienze religiose), il mistico islamico professa una sorta di scetticismo filosofico, di cui intende far beneficiare la religione. [26] Il richiamo di Algazy a Algazel è vertiginoso. Probabilmente Urmuz era molto sensibile a tematiche di natura soteriologica – come testimoniano i frammenti di scrittura consegnati a fogli volanti che sono stati rinvenuti sul suo corpo dopo la tragica morte – ma il riferimento a Al Gazzali non dice niente di più di quanto non sia scritto nel testo. Algazy resiste nel segreto del suo nome a qualsiasi tipo di identificazione certa. Siamo rimasti imbrigliati anche noi nella «gratella» significante che «gli serve per risolvere» il «più difficile problema»: la condizione di lettura del testo. Il nome quindi è allo stesso tempo leggibile e illeggibile. Si tratta con Urmuz di accettare questo gioco che svia qualsiasi pretesa univoca di lettura sul piano oggettivo dei contenuti. La forma del nome è senza fondo. Di qui il mistero, l’enigma del nome.

A complicare la questione del nome di Algazy compare nel testo, creando non pochi equivoci e malintesi, Casa bisericii: «Algazy non accetta compensi illeciti… Solo in un’occasione si prestò ad una simile azione, quand’era copista alla Casa religiosa; ma allora non aveva preso denaro, bensì soltanto alcuni cocci di ciotole, spinto dal desiderio di far la dote a certe sue sorelle povere, che avrebbero dovuto tutte sposarsi il giorno dopo…» L’ambiguità dell’impiego delle maiuscole (Teatro, Conservatori, Grandi Potenze, ecc.) nelle Pagine bizzarre consente a Urmuz di creare doppi sensi. Casa bisericii può essere la casa conventuale, ma nell’omofonia anche la Cassa della chiesa. Forse è un’allusione ironica alla biografia di Arghezi (nel gioco con la sonorità di Algazy), primo editore di Urmuz, che per un certo periodo della sua vita, fu diacono nella Chiesa metropolita di Bucarest. Il lavoro di copista, che Arghezi aveva svolto in quel luogo, lo accomuna, poi, nella cifra del segreto, a quello di cancelliere di Urmuz. Invece, il riferimento alle sorelle povere che si dovevano sposare appartiene esclusivamente alla storia personale di D. Demetrescu-Buzău, che dopo la morte del padre dovette prendere in mano le redini della famiglia essendo il primogenito.

L’amicizia di Arghezi con Urmuz

Ma prima di continuare ad analizzare il racconto di Algazy e Grummer, che apparirà postumo nel 1928 sulla rivista «Bilete de papagal», ripercorriamo le fasi salienti dell’amicizia di Urmuz con Arghezi, attraverso l’accurato lavoro di Nicolae Balotă. [27] Il poeta Tudor Arghezi, subito dopo la prima guerra mondiale, era il capo redattore della rivista «Cugetul românesc» e probabilmente conosceva già la produzione urmuziana, che, prima del conflitto mondiale, circolava oralmente nei caffè letterari della capitale. A quando risalga l’amicizia di Arghezi con Urmuz non è dato saperlo con precisione, ma in una lettera dell’11 gennaio 1922, indirizzata all’«amato signore Demetrescu-Buzău», Arghezi menziona i nomi dei collaboratori «seri» della rivista per togliere gli ultimi «scrupoli» morali di Urmuz che, secondo Arghezi, non «sarebbero solo di ordine professionale». Evidentemente si trattava di reticenze da parte del cancelliere della Corte di Cassazione, il quale ricorreva a ogni sorta di sotterfugi per evitare lo scandalo di essere riconosciuto e quindi giudicato come l’autore di «buffonerie» paraletterarie. Il poeta Arghezi, molto intelligentemente e con sottile ironia, cerca allora di convincere l’autore, elencandogli i nomi dei collaboratori che appariranno sull’ultimo numero della rivista. Gli scrive: «Cugetul românesc [...] esce con la collaborazione di tutti i professori universitari, il che non significa anche con il concorso di tutti gli scrittori; tra quel numero esiguo che collaborerà, ho scelto innanzitutto te. O forse è solo il prestigio dell’università che ti ha sbalordito?». [28] E dopo aver «minimizzato tutte le tue eresie e dissolto gli ultimi timori» – continua a scrivere il poeta – «rimpiango solo una cosa, che ho bisogno di addurti tali motivazioni per convincerti a non temere la mia vicinanza nella rivista». [29]

Arghezi si mostra fine conoscitore dello spirito umano e coglie la realtà del desiderio dietro i segni di tutte le «scuse» addotte da Urmuz. Ecco le parole fatali che hanno fatto forse breccia nel suo animo: «Voglio riservarmi il piacere di pubblicarti per primo e ti predìco in questa tua nuova e inaspettata carriera successi che contribuiranno ad accrescere i tuoi vantaggi nella funzione di magistrato. Solo la politica potrebbe intaccarti, ma la rivista non fa politica». [30] E dopo averlo sollecitato a «scegliersi uno pseudonimo» e a «mandare i pezzi senza ritardo», nel post scriptum riconosce definitivamente a Urmuz lo statuto professionale di scrittore: «Ogni collaborazione viene pagata». [31] In questo senso potremmo a posteriori capire perché in Algazy şi Grummer, si accenna al fatto che Algazy non prende compensi illeciti, cioè non prende dagli scrittori emergenti i soldi per farli pubblicare. Da quanto si sa però, Arghezi dovette sudare sette camicie per imporre al gruppo redazionale Pâlnia şi Stamate e Ismail şi Turnavitu, ma forse questo sforzo non è risultato vano. Merita riprodurre per intero l’unica lettera autografa di Urmuz in risposta a quella di Arghezi, dalla quale si potrà capire meglio lo stato d’animo e il timore di uno scrittore-lettore che si dimostra cosciente di oltrepassare l’orizzonte d’attesa dello spazio culturale romeno dell’epoca.

«Scumpe domnule Arghezi,

Îmi vei da voie să-ţi prezint, aci alăturat, pe d-nii Algazy & Grummer, doi simpatici negustori de geamantane, din Stradă Doamnei.

Dacă crezi că – pentru binele şi folosul obştesc – a sosit momentul că ei să fie scoşi, în sfârşit, din misterul în care erau ţinuţi până acuma, le voi aduce şi lor cazul la cunoştintă, trimitându-le câte un număr din revistă.

Nota explicativă, dacă o socoteşti de prisos, poate fi suprimată. În caz dacă d-ta crezi că e locul la publicarea lui Algazy, poate ca ar fi nimerit să se puna d-asupra titlului, ca antet, cu litere mai mari “Pagini bizare”.

Fie că va apare chiar în numărul viitor, sau mai târziu, la toamnă, când se va relua activitatea revistei, îmi voi permite să repet şi acum rugămintea mea de a nu refuza un articol introductiv, dacă crezi că este momentul acum.

Îl cred neapărat necesar şi pentru o mai bună orientare a cititorului în materie, iar pentru mine personal va fi o mare mulţumire sufletească, având prin această dovadă că mă bucur în faţa d-tale de aceleaşi sentimente ca altădată.

Al d-tale cu toată stima şi cele mai alese sentimente.

30 mai 1922D. Demetrescu–Buzău»

«Caro signor Arghezi,

Mi darai il permesso di presentarti, qui allegato, i signori Algazy & Grummer, due simpatici venditori di valigie, della via Doamnei.

Se credi che – per il bene e il vantaggio comune – sia giunto il momento che essi vengano tirati fuori, finalmente, dal mistero in cui erano trattenuti fino ad ora, porterò il loro caso a conoscenza, inviando loro qualche numero della rivista.

La nota esplicativa, se la consideri superflua, può essere soppressa. Nel caso tu creda che vi sia un posto per la pubblicazione di Algazy, forse sarebbe opportuno inserire sul titolo, come testata, in lettere più grandi “Pagine bizzarre”.

Oppure se apparirà nel numero seguente, o al più tardi, in autunno, quando riprenderà l’attività della rivista, mi permetterai di ripeterti, ed è una preghiera, di non rifiutarmi un articolo introduttivo se credi che ora ne sia il momento.

Lo credo indubbiamente necessario e per un migliore orientamento del lettore sull’argomento, e per me personalmente sarà una grande gratitudine spirituale, avendo, attraverso questa testimonianza, l’oppotunità di rallegrarmi con te sui medesimi sentimenti di un tempo. Con tutta la stima e i più sinceri sentimenti

30 maggio 1922 D. Demetrescu–Buzău»

Sempre nel contesto dei preparativi del debutto editoriale, Arghezi dice che «Urmuz tanto più desiderava essere pubblicato, quanto più era atterrito dalla pubblicità», racconta inoltre che l’autore «ha vissuto una settimana atroce durante la pubblicazione», non era mai sicuro delle virgole e delle parole più o meno appropriate da impiegare per la stesura definitiva delle sue prose. Urmuz aveva dunque scrupoli quasi maniacali che non solo mostrano in lui un atto di eccessiva riflessività nel processo compositivo, ma che lo portano molto lontano rispetto alla «scrittura automatica» degli avanguardisti romeni.

Ma torniamo alla lettera spedita ad Arghezi. Oltre a evocare l’aspetto misterioso di Algazy, Urmuz desidera inserire sul titolo, come testata, in caratteri più grandi la dizione Pagine bizzarre. Un titolo che evoca il racconto di E.A. Poe, tradotto da Baudelaire col titolo L’ange du bizarre, in cui appare un’improbabile creatura d’incubo, antenata del rocchetto Odradek di Kafka, e dei personaggi grotteschi di Urmuz, il cui corpo è costituito da utensili tenuti insieme in maniera vagamente antropomorfa (una botticella di vino, due bottiglie, un imbuto, una specie di tabacchiera, due barili) e che si presenta nella narrazione come «il genio che presiede ai contrattempi e agli incidenti bizzarri dell’umanità». Una creatura incredibilmente simile ai personaggi-oggetti, dalla fisionomia arcimboldesca, protagonisti di queste Pagine bizzarre dell’inventario urmuziano, i quali provocano un effetto inquietante sul lettore e ricordano da vicino l’Unheimliches di memoria freudiana.

Il passaggio più emotivamente significativo della lettera è la «preghiera» di Urmuz, di un «articolo introduttivo», che avrebbe dovuto scrivere Arghezi e di cui non si ha notizia. I toni dell’autore sono molto sofferti, mostrano quasi il timore di essere incompreso da un pubblico non ancora pronto, non ancora preparato ad accogliere il progressivo scardinamento dei segni e dei luoghi tradizionali della letteratura. Scrive Urmuz nella lettera: «Lo credo indubbiamente necessario e per un migliore orientamento del lettore in materia, e per me personalmente sarà una grande gratitudine spirituale, avendo attraverso questa testimonianza l’opportunità di rallegrarmi con te con i medesimi sentimenti d’un tempo». Anche se la sintassi della lettera è molto sofferta, Urmuz dice in questa proposizione tantissime cose: pensa alla sensibilità del lettore e al giudizio che potrà esprimere leggendo Algazy & Grummer; sottolinea la possibilità di trovare in Arghezi un génie fraternel, un qualcuno che accolga la sua domanda di riconoscimento; infine, nel segno della «gratitudine spirituale», formula la richiesta di avere un segno tangibile di tale «riconoscimento» al di là della pubblicazione, cioè «un articolo introduttivo» di Arghezi, il quale in forma di parola, nella dialettica infinita del desiderio, avrebbe avuto, in un certo qual modo, la possibilità di colmare, per un piccolo tratto, l’abissale vuoto di «un’esistenza banale e allucinante» come ebbe modo di dire Geo Bogza. [32]

Arghezi non rispose per iscritto al suo appello né scrisse la tanto agognata prefazione. Forse non ebbe orecchi per accogliere la sua domanda, oppure volle frustrare quest’aspettativa per spingerlo a prendersi la responsabilità del suo atto. Non lo si sa con certezza. Ma forse Arghezi fu uno di quei pochi amici in grado di capirlo. Riuscì a pubblicarlo, segnalò l’aspetto «eretico» del suo fare letterario e lo battezzò di nuovo conferendogli il nome enigmatico di URMUZ. È un gesto simbolico, questo, che non è affatto trascurabile se si tiene presente che il padre di Urmuz, aveva conferito al figlio il proprio nome di Demetru.

Algazy e Grummer

Ritornando ora a leggere direttamente Algazy şi Grummer, vediamo lo strano dispositivo di recupero e di procacciamento del cibo, del «nutrimento spirituale», attuato da Algazy e dal suo «socio» Grummer alla piena luce del sole: «Il più grande piacere di Algazy – oltre alle consuete occupazioni di bottega – è quello di attaccarsi di sua propria volontà, seguito a poco meno di due metri dal suo socio Grummer, a una carriola, di correre, di gran carriera, nella polvere e sotto l’arsura del sole, traversando i comuni rurali, all’unico scopo di raccogliere stracci vecchi, taniche d’olio vegetale bucate e, in modo speciale, aliossi, che in seguito, dopo la mezzanotte, mangiano insieme nel silenzio più sinistro...»

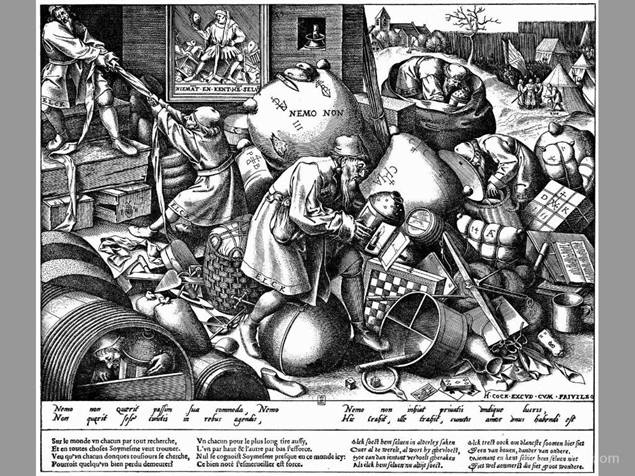

Dunque, durante il giorno, sotto il «sole» battente, i due personaggi urmuziani, che già preannunciano quelli di Beckett, compiono un viaggio testuale per reperire «stracci vecchi», «latte d’olio forate», e soprattutto «aliossi». Considerando la loro specifica funzionalità, essi hanno probabilmente delle connotazioni rituali, misteriosofiche, esoteriche. Ricoprono il ruolo di indizio, sintomo di qualcosa di magico. Come comprendere altrimenti l’importanza che questi resti materiali racchiudono agli occhi dei protagonisti? «Gli stracci vecchi» potrebbero essere, visto il contesto simbolico-allusivo, delle antiche bende funebri che avvolgevano i morti, prima di affrontare il grande viaggio sul carro traghettatore delle anime dei defunti. Le «latte d’olio forate» riguardano più il loro contenuto che non l’involucro; un possibile riferimento è quello dell’unzione dei morti, e «l’olio pregiato» sui capelli di Dragomir (nel racconto Cotadi e Dragomir) potrebbe confermare questa ipotesi («sufficiente olio per mantenere il lume acceso secondo la consuetudine cristiana»). «In modo speciale», recita il testo, ricercano «aliossi»: gli aliossi designano gli ossi dei talloni delle capre che spesso servivano ai bambini per giocare a quello che diventerà il gioco dei dadi, l’astragalo. «Un coup de dés n’abolira jamais le hazard», scrive Mallarmé: l’astragalo, il gioco dei dadi è strettamente legato all’idea del destino, dell’azzardo (az-zahhr, dall’arabo) ed è quindi una guida materiale che lo spirito utilizza anche per vaticinare il futuro mediante dei segni, oppure, più semplicemente, in direzione platonica, per viaggiare sul «carro del tempo» di Hermes-Theuth. Non dimentichiamo che Hermes, nel Fedro, oltre a essere la guida dei morti e l’inventore della scrittura, è non solo il protettore dei commercianti come Algazy & Grummer, maanche l’inventore del gioco dei dadi. E, a conferma di ciò, sempre nel Fedro, Theuth viene raffigurato sulla terra dall’Ibis, la sua incarnazione nel mondo dei mortali. La densità degli enunciati testuali permette al narratore di inscenare un gioco di allusioni impercorribili ed estremamente complesse, che tendono a sviare qualsiasi possibilità univoca di lettura. È questo il segreto custodito gelosamente dalla xenonimia dei personaggi di Urmuz? Oppure si tratta della narrazione in chiave traduttiva dell’incisione del 1558 di Pietr Bruegel che si intitola Elck e che attualmente si trova al British Museum di Londra?

Elck di Pieter Bruegel detto il Vecchio

Come Algazy e Grummer, questi signori dalla lunga barba cercano, tra i resti nell’immondizia dei «comuni rurali», «di raccogliere stracci vecchi, latte d’olio vegetale forate». Sulla loro veste è scritto Elck. La parola Elck nella lingua di Bruegel significa Ciascuno. Secondo la tradizione critica questo Elck è un personaggio noto nel Rinascimento che indica Nemo,cioè Nessuno. [33] Si può notare a sinistra, in alto, c’è un quadro che riproduce un buffone, un Fool che si guarda allo specchio. Sotto di lui c’è una frase che tradotta dice: Nessuno conosce se stesso. Questa frase va intesa come un capovolgimento ironico del motto socratico che stava inscritto sul frontone del santuario dell’oracolo di Delfi: Conosci te stesso. Sotto si vedono cinque personaggi barbuti che frugano, cercano, afferrano, litigano, smuovono un cumulo di oggetti. Sembrano scavare tra i resti degli scarti degli umani. Alcuni Elck si disputano gli stracci, altri hanno in mano taniche d’olio vegetale forate, che, come si vede, sono delle lanterne; altri ancora «sotto l’arsura del sole” stanno con le lanterne infilati nelle loro oscure botti difendendosi dalla luce. E, in basso, non ci sono propriamente gli «aliossi» di Urmuz, ma dei dadi, una scacchiera e delle carte da gioco (tutte invenzioni del mitico Theuth, insieme alla scrittura, essendo anche protettore dei commercianti e dei bari, come scrive Platone nel Fedro). Ancora più in basso si legge una didascalia molto suggestiva ripetuta in tre lingue diverse. La prima è in latino, mentre quelle al di sotto sono a sinistra in francese e a destra in fiammingo. Il messaggio è il seguente: «Costantemente, ogni uomo cerca solo se stesso […] / E nessuno conosce se stesso nonostante tanto cercare […] Strano! Sebbene egli sembri avere gli occhi sempre aperti / non riesce mai a vedere il proprio vero volto». Questa dicitura va letta con molta attenzione. Il personaggio centrale Elck (Ciascuno/Nessuno) che ha gli occhiali, una lanterna, un sacchetto zeppo di denaro, non riesce a trovare niente di ciò che cerca. Nonostante l’abbondanza e la futilità degli oggetti, tra cui in particolare gli specchi, i dadi e le carte da gioco, è incapace di realizzare il suo autentico desiderio; è ormai vecchio, sta per morire e malgrado tutto insiste in questa vana ricerca dei resti nell’immondizia. Sulla base della tradizione critica, Marco Alessandrini ha interpretato questa incisione di Bruegel il Vecchio a partire dal duplice significato di questa frase: «Nessuno» trova se stesso. È una frase ironica a doppio senso. Da un lato, indica il vano cercare tra effimeri, infimi e miserabili oggetti del mondo, o tra i vari, disordinati e scombinati bisogni dell’Io; tutto ciò non permette di trovare niente o nulla di autentico nella spazzatura; ma dall’altro, contemporaneamente indica che proprio questo non trovare nulla è un trovare se stessi. [34]

L’enigma del nome di Grummer

Passiamo ora a Grummer, il «socio» di Algazy, interrogando l’enigma che si cela dietro il suo nome: «Grummer ha anche un becco di legno aromatico... Di indole chiusa e di temperamento bilioso, sta tutto il giorno sotto il banco, allungato, con il becco ficcato in un buco sotto il pavimento...Come entri da loro nel negozio, un odore delizioso ti solletica le narici... Sei accolto sulla scala da un ragazzo a modo, che, sulla testa, al posto dei capelli, ha dei fili da ricamo verdi; poi vieni salutato molto amabilmente da Algazy e pregato di accomodarti su uno sgabello. Grummer è là, sta in agguato... Perfido, dallo sguardo bieco, tira fuori prima solo il becco, che scivolando con ostentazione fa gocciolare su e giù su una specie di trogolo costruito sul bordo del bancone, e poi appare, finalmente, in tutta la sua interezza... Si adopera in ogni sorta di manovre per costringere Algazy a lasciare il locale, poi, insinuante, ti attira inaspettatamente nelle più svariate discussioni – in genere riguardano soprattutto lo sport e la letteratura – finché, quando gli sei venuto a tiro, ti colpisce due volte sul ventre col becco, così duramente, da farti scappare fuori sulla strada, urlando di dolore. A causa di questo procedimento illegale di Grummer, Algazy, che ha quasi sempre dispiaceri e discussioni con i clienti, ti corre dietro pregandoti di rientrare per prenderti la meritata soddisfazione, e ti dà il diritto – se hai comprato un oggetto più caro di 15 soldi - di... annusare per un po’ il becco di Grummer e, se hai la voglia, di stringergli il più forte possibile una vescica grigia di caucciù, che porta avvitata sulla schiena, poco sopra le natiche, il che lo induce a saltare per il negozio senza muovere le ginocchia ed emettere anche suoni inarticolati...»

Come seppe intuire Paul Celan – in uno straordinario documento (una cartolina postale spedita a Nina Cassian) appartenente alla grande «stagione dei giochi di parola» a Bucarest – Grummer rappresenta il nucleo della disseminazione significante dei «messaggi speciali» di Urmuz, è l’effetto entropico, in chiave allegorica, del senso che presiede alla figurazione gerarchica dei significati trascendentali: le rime della xenonimia germanica costituiscono letteralmente il tessuto materiale della narrazione. Cerchiamo di chiarire quanto appena affermato, soffermandoci sui dettagli del testo. «Grummer ha anche un becco di legno aromatico» cioè appartiene alla serie urmuziana dei personaggi composti eterocliticamente di attributi che sono da riferirsi a volatili sotto l’ombra dell’archetipo culturale dell’Ibis. Grummer ha le stesse caratteristiche di Emil Gayk e del protagonista anonimo de La partenza per l’estero. Rappresenta la bellicosità, la lotta, il continuo becchettamento che spesso assume dimensioni erotiche, oscene e mortali. Ma ciò che queste creature hanno di particolare, in Urmuz, è che spesso allegorizzano il processo della scrittura, allineandosi perciò all’Ibis, l’uccello prediletto di Hermes che nella tradizione culturale è decaduto a simbolo negativo.

Il nome Grummer, inoltre, rievoca una memoria germanica. Ce ne rendiamo conto non appena si entra in questo speciale negozio in cui si è colti da un piacevole profumo: ci viene incontro – verso di noi lettori – un «ragazzo a modo (ein grüner Junge), che sul capo, al posto dei capelli, ha dei fili di ricamo verdi» che non sono altro che la traduzione materiale del nome proprio di Grummer nella rima germanica grün (verde). Il gioco di rinvii al significante grafico non finisce qui. Si sa che Grummer è di «indole chiusa, temperamento bilioso», quindi è grimm: truce, feroce, rabbioso; è curvo, torto, guarda di sbieco, dunque krumm; e inoltre è «insinuante», perché attira gli interlocutori, i «clienti del negozio» (e anche il lettore) alle «più svariate discussioni» sullo «sport e la letteratura», in conformità alle sue origini e attribuzioni culturali decadute. Facilmente si arrabbia (grimmen), batte col becco sul ventre del cliente, recandogli forti dolori addominali (Grimmen). Tuttavia anch’esso viene umiliato (krummen) attraverso la compressione della vescica grigia (Grau) di gomma (Gummi), «il che lo induce a saltare per il negozio» – in questa rinnovata «Farmacia di Platone» – ed «emettere suoni inarticolati», disseminati dalla continua corsa dei significanti, preda della vertigine testuale del nome proprio Grummer, delle sue «rime» tedesche incriptate nella lingua romena.

Il gioco allusivo di Urmuz

Quello che segue si conosce già, a parte l’Epilogo. Anticipiamo la fine. La parte centrale del racconto sarà commentata più avanti: «Il giorno seguente, alle falde della montagna, i passanti [forse lettori] ebbero modo di vedere in una cunetta, sospinti dalla pioggia [dei significanti scritturali], una gratella con filo spinato [griglia significante del nome di Algazy / Algazel, specchio delle allodole per il lettore, forse “grata di parole” nella dizione tedesca di Paul Celan] e un odoroso becco di legno [resto metonimico dell’Ibis / Grummer, strumento-fonte della scrittura a partire dal racconto platonico del Fedro]... Le Autorità furono avvertite ma, prima che giungessero sul luogo, una delle mogli di Algazy [forse una del suo harem], che aveva forma di scopa [arnese simbolico per scacciare le anime malefiche dei morti], comparve inaspettatamente e... con due o tre colpi a destra e a sinistra scopando tutto quel che trovò, li depose nella spazzatura...» Scompaiono anche le tracce del passaggio di Urmuz, le orme dinamizzate della sua azione scritturale. Celan non mancherà di cogliere in questo finale di Algazy e Grummer una strana coincidenza con il «guscio-gemello» di Urmuz, Franz Kafka, il quale, ne La Metamorfosi, fa fare la stessa fine di Algazy e Grummer a Gregor Samsa, quello straordinario personaggio che una mattina si svegliò da sogni inquieti e si trovò trasformato nel suo letto in un mostruoso insetto. [35]

Abbiamo percorso fino in fondo il gioco allusivo di Urmuz, consapevoli della finzione testuale che sta alla base dell’esperienza mortale della scrittura. I messaggi speciali trasmessi dall’autore sono impossibili, rinviano solo a se stessi, alla materialità stessa della forma, alla combinatoria infinita delle lettere, all’indicazione del segreto racchiuso nel nome proprio. Le Pagine bizzarre rivelano il tentativo-limite di varcare la soglia della materialità stessa dell’espressione grammatologica nella sua articolazione vuota e differenziale. Urmuz traduce, metaforizza le rimanenze, gli scarti della cultura costruendo arabeschi scritturali; ma dietro il velo significante, l’involucro protettivo dei significati trascendentali, si scorge inciso come una ferita sul nulla, il vuoto originario della parola che sta a fondamento di qualsiasi darsi del linguaggio. Lo scrittore, da questo punto di vista, comunica essenzialmente lo sforzo di pensare, di vedere al di là della frontiera del pensabile, del significabile, secondo le insondabili strategie dell’estetica della sua mente e del suo desiderio. Infatti il reticolo di metafore a termine primo, che risponde all’obbligato lavoro dello scrittore, mostra una tale organicità compositiva da implicare una coscienza autenticamente segnata dalla cifra dell’enigma che i nomi dei suoi personaggi instancabilmente ripetono.

Le Pagine bizzarre testimoniano dunque l’ontologia di un segreto, la pratica scrittoria di una «deterritorializzazione» antropologica nella propria lingua, come dice Gilles Deleuze. [36] Da questo punto di vista, Urmuz nella veicolazione delle xenonimie dei suoi personaggi si sostituirà simbolicamente al padre e prenderà il posto del legislatore cratilico, il nomothétes, colui che serba incorporato, incriptato il nome giusto in sé; in tal modo avrà la possibilità di conferire il vero nome alle cose, il suo nome. Non del tutto affrancato dall’ipoteca sacrale del nome del padre, egli continuerà pertanto a serbarlo in vita, dando il «vero» nome alle sue creazioni «secondo la loro specifica musicalità, per forma, dinamica e contenuto». Il padre nella sua veste simbolica sarà comunque sempre presente come fantasma, imponendo il suo possente modello spirituale e formativo nell’atto stesso del conferimento dei nomi. Le tracce di questo «romanzo familiare» sono impresse, incancellabili, in tutti i viaggi iniziatici che gli eroi urmuziani sono costretti a percorrere nella trama testuale. Il compito di Urmuz si dimostra quindi simile al compito del traduttore. Laddove è presente il testo del padre, morto-vivo, è necessaria la firma del nome proprio, atta alla creazione di un nuovo testo (le Pagine bizzarre) che sia garante di questo indicibile contratto che nel testo di arrivo si esplica nella vertiginosa e molteplice creazione di altri nomi, le xenonimie dei personaggi, che reclamano nella loro lingua, una lingua straniera, a loro volta nuove traduzioni ad infinitum.

È impossibile ricomporre questo mosaico multilinguale. Urmuz aspetta ancora un lettore che renda conto del suo nome, il vero nome proprio, che lo pseudonimo Urmuz continua incessantemente a porre in questione. Urmuz, l’impronta dinamizzata di un simbolo franto, ha richiesto forse la sua legittimazione nel tragico atto del suicidio, pagando il debito che lo legava contrattualmente, come soggetto vivente, al suo nome, al nome del padre, al nome delle sue creature di inchiostro? Non lo sappiamo con certezza. Le motivazioni del suicidio hanno sempre un carattere insondabile.

Dunque, per tornare al quesito che ci siamo posti sulla lingua dei nomi di Algazy e Grummer, di quale traduzione si parla a proposito di Urmuz? Un’applicazione da una lingua a un’altra, come ha fatto Ionesco trasponendo in francese alcune Pagine bizzarre oppure la realizzazione di una traduzione che richiede dei punti di fissazione, che mettano in risalto il carattere differenziale di una lingua, l’evento enigmatico di un nome? La traduzione, nel senso che abbiamo inteso con Urmuz, non è spiegazione, non vi è qualcosa di normativo, un canone o un codice di riferimento, non si spiega sulla base di un qualcosa che lo definisce. La traduzione ha a che fare con un qualcosa di miracoloso che sfugge alla grammatica, alla logica o alla sintassi. La traduzione riguarda la vita stessa della parola.

Leggiamo in questo senso una cartolina di Paul Celan spedita alla poetessa Nina Cassian. [37]

«Ingrato!

Nobilă şi arborescentă ca întotdeauna, când mă gândesc la tine, mâna mea arborescentă se grăbeşte să-ţi ofere ţie, adormitului meu covor pe care l-am întins mareelor, această oglinda din funingine albă şi tuş ritmizat - pentru ca să te poţi recunoaşte în ea ca Ibis (ceea ce îţi dă posibilitatea să te vezi în sfârşit simultan realizată în dubla ta ipostază de pasăre adorată şi toc rezevor) şi pentru ca răuvoitoarele guri ale posterităţii să nu poată spune că nu ne-am iubit.

Să vină marea peste noi şi să ne înghită rechinii-fraţi!

Paul

(mai african ca oricînd)»

«Ingrata!

Nobile e arborescente come sempre, quando penso a te, la mia mano arborescente si affretta ad offrire a te, all’assopito mio tappeto che ho steso sulle maree, questo specchio di fuliggine bianca e di inchiostro ritmato - affinché tu in esso ti possa riconoscere come Ibis (ciò che ti dà la possibilità di vederti infine simultaneamente realizzata nella tua duplice ipostasi di uccello adorato e penna stilografica) e affinché certe bocche malevoli della posterità non possano dire che noi non ci siamo amati.

Che venga il mare su di noi e che gli squali-fratelli ci inghiottiscano!

Paul

(più africano che mai)»

È possibile che Celan, scrivendo questa cartolina a Nina Cassian, si sia ispirato al brano di Urmuz in merito alla descrizione di Grummer. «Grummer», come si è già visto, «ha un becco di legno aromatico», appartiene quindi alla serie urmuziana dei personaggi composti materialmente di attributi che sono da riferirsi ai pennuti sotto l’ombra dell’archetipo dell’Ibis. E il becco, secondo Celan, è anche l’estremità della penna stilografica, tagliata in punta e generalmente dotata di una fenditura centrale, attraverso la quale, l’inchiostro trattenuto in riserva nel fusto, scorre verso il supporto. Il nome Grummer, abbiamo già visto, rievoca una memoria germanica, è scritto cioè per Urmuz in una lingua straniera. Secondo il poeta, grazie allo «specchio di fuliggine bianca e di inchiostro ritmato» particolare, offerto come dono dalla mano dell’amante vegetale, Nina Cassian dovrebbe riuscire finalmente a riconoscersi nell’immagine di un uccello. Non un uccello qualsiasi, ma nell’Ibis. Già sappiamo con Urmuz che l’Ibis ha una grande valenza simbolica nella cultura occidentale. È un uccello abbastanza grande che ha un becco a forma di falce, si muove nei terreni paludosi e dà l’impressione continua di cercare e di scavare nella melma. Non è un simbolo solare, ma piuttosto lunare, «selenico» come l’«alone Paul Celan» del poema in prosa che inizia con le parole «Partigiano dell’assolutismo erotico». [38] La curvatura del becco dell’Ibis ricorda la falce della luna. Nella cosmologia è come una «segnatura lunare». Celan, che conosce bene la tradizione culturale di quest’uccello che risale fino all’antico Egitto, sa che l’Ibis era consacrato al dio della scrittura Theuth e ne veniva considerato la sua manifestazione terrena. Nella stele egizia si vede il dio Theuth sulla barca divina con la testa di Ibis. Nella cultura mosaica, invece, l’Ibis rappresenta un simbolo negativo, un «animale impuro». E nel testo paleocristiano Il Fisiologo si legge: «Ma il peggiore di tutti, l’Ibis, non sa nuotare. Dai peccatori possono nascere solo peccati». [39]

Celan è consapevole di questa ambivalenza simbolica dell’Ibis. Forse perciò precisa tra parentesi nella lettera: «(ciò che ti dà la possibilità di vederti infine simultaneamente realizzata nella tua duplice ipostasi di uccello adorato e penna stilografica) ». Il richiamo di Celan è un’allusione criptica nella cifra del «delirio dell’interpretazione» surrealista che il poeta aveva fatto dei personaggi di inchiostro di Urmuz composti eteroclitamente di attributi simbolici che sono da riferirsi agli uccelli fatati che stanno all’ombra del divino Theuth. Forse gli stessi, «con strani drappeggi e becchi di uccello» provenienti dalle illustrazioni della Bibbia di Philippson, raffiguranti i bassolirievi sepolcrali egizi, che visitavano angosciosamente i sogni del piccolo Freud, quando aveva sette e otto anni, e che successivamente immortalerà nella suo Die Traumdeutung. Il richiamo celaniano è sempre vertiginoso.

Ma «la possibilità» per Nina Cassian di vedersi «infine simultaneamente realizzata» nella sua «duplice ipostasi di uccello adorato e penna stilografica» è reperibile abbastanza chiaramente, attraverso l’indicazione di Celan, nell’iconicità sonora di Grummer, grazie anche all’indicazione suggerita poeticamente da Ilarie Voronca nel verso di Invitaţie la bal: «un grido come un uccello o una stilografica»(un ţipat ca o pasăre sau stilou), [40] – con la differenza che «l’oggetto oggettivamente offerto» dal soggetto poetico, al di là della finzione surrealista, è un dono molto prezioso per Celan. È uno «specchio» di «scrittura ritmato», è il dono della poesia, come promessa di quel vuoto di parola che riflette asintoticamente la cifra soggettiva dell’«alone Paul Celan», «partigiano dell’assolutismo erotico» a Bucarest. [41] Come in un gioco scintillante di rifrazioni sonore e di immagini, questo oggetto, oltre che essere il dono della parola e della mancanza nella schermaglia dell’amore, è fondamentalmente uno specchio fatto di resti, di residui di combustione. Non di carbone, di sostanze catramose come quelle dei personaggi di Urmuz, ma di resti organici. È uno specchio fatto di ciò che rimane dell’umano. È uno specchio di «fuliggine bianca» come quella orribilmente ritrovata all’interno dei camini dei campi di sterminio. L’ombra di Tangoul Morţii è sempre presente in tutti i componimenti scritti in romeno da Paul Celan.

Una dichiarazione implicita di poetica

Ma è ora di riprendere a leggere Algazy şi Grummer dopo questa escursione nella memoria testuale celaniana fatta di impercettibili e incerti ritorni.

«Un giorno Grummer, senza avvertire Algazy, prese la carriola e partì alla solitaria ricerca di stracci e aliossi, tuttavia al ritorno, avendo trovato casualmente anche taluni resti di poemi, si finse malato e, sotto la coperta, si mise furtivamente a mangiarli da solo… Algazy, presentendo qualcosa, entrò lì dietro di lui col sincero proposito di fargli soltanto una blanda morale, ma orripilato notò nello stomaco di Grummer che tutto ciò che era rimasto di buono in letteratura era stato consumato e digerito. Privato così per l’avvenire di ogni suo eletto nutrimento, Algazy, come giusta compensazione, divorò tutta la vescica di Grummer, mentre questi dormiva… Disperato, il giorno seguente, Grummer – rimasto senza vescica, solo al mondo – afferrò il vecchio con il becco e, dopo il tramonto del sole, lo issò furiosamente sulla vetta di un’alta montagna… lassù, si accese tra loro una titanica lotta che durò per tutta la notte fin quando le luci dell’alba non videro Grummer sconfitto. Solo allora egli si offrì di restituire tutta la letteratura ingurgitata. Egli la vomitò sulle mani di Algazy… Ma il vecchio, nel cui ventre i fermenti della vescica ingoiata avevano iniziato a destare i brividi della letteratura del futuro, trovò che tutto ciò che gli veniva offerto era troppo poco e alquanto invecchiato…»

Ci troviamo di fronte a una dichiarazione implicita di poetica. Tristan Tzara si ricorderà forse di quest’immagine quando scriverà nel Manifesto sull’amore debole e l’amore amaro che per fare una poesia dadaista basta ritagliare da un giornale le parole di un articolo per poi metterle in un sacchetto; a quel punto, è solo sufficiente agitare il sacchetto, tirare fuori le parole come vengono, ordinatamente una dopo l’altra, ed infine ricopiare. [42]