|

|

Costanza Di Quattro: «Alla letteratura spetta il compito di creare un nuovo umanesimo»

Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori segnalati all’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di 10 interviste con gli scrittori segnalati all’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.

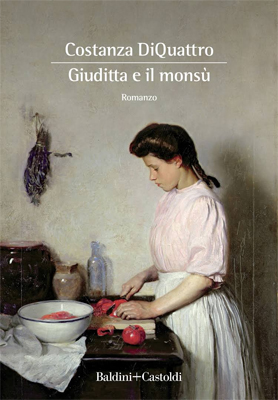

Costanza Di Quattro, nata a Ragusa nel 1986, è segnalata per il suo terzo libro, Giuditta e il monsù (Baldini+Castoldi, 2021). Con il suo romanzo Donnafugata (Baldini+Castoldi, 2020) ha vinto il premio Porta d’Oriente, Bari, 2021. Di Giuditta e il monsù, Franco Di Mare scrive: «è un romanzo corale e introspettivo che racconta di un amore impossibile in una Sicilia bruciata dal caldo e dalle passioni. Con una scrittura che sembra aderire più ad una sceneggiatura da nouvelle vague francese, tra Truffaut e Bunuel, Costanza DiQuattro usa la penna come se fosse una macchina da presa che sfonda le quinte teatrali e arriva, attraverso una potentissima vis teatrale, a fare vivere al lettore ambienti, odori, emozioni e sentimenti attraverso un linguaggio unico e singolare».

Giuditta e il monsù narra della saga familiare ambientata a Palazzo Chiaramonte, la casa del marchese Romualdo, nel XIX secolo. Quali tratti assume la Storia epica e al contempo mitica nella ricerca di coordinate, d’interpretazioni univoche della realtà, di superamento delle contraddizioni?

La storia di Giuditta e Fortunato potrebbe apparire come un revival di una tragedia sofoclea. È il destino, beffardo e sfacciato, a giocare le carte sul tappeto verde della vita dei due personaggi. Vi è dunque una matrice di natura tragica che affonda, come tutte le tragedie greche, le proprie fondamenta su fatti realmente accaduti. Del resto nessuna fantasia sa essere più crudele della realtà.

Il suo romanzo ha, evidentemente, richiesto ricerche storiche accurate e meticolose. Quale metodo si è imposta di adottare per trattenere le informazioni e, poi, renderle narrativa?

Ho la fortuna di vivere all’interno di un palazzo storico di Ragusa Ibla. I miei avi hanno custodito, per secoli, documenti, lettere, libri maestri; insomma, un vero e proprio archivio al quale potere attingere che riesce, volta per volta, a stupirmi e regalarmi straordinarie storie.

Quali sono le ragioni per le quali ha scelto una Sicilia bruciata dal caldo e dalle passioni, spazio di inesauste lacerazioni ma anche di commistioni di culture, quale ambientazione della sua narrazione?

La Sicilia è la mia terra. Una terra che amo e che (presuntuosamente) credo di conoscere molto bene. È una terra dicotomica; la si deve amare per le sue straordinarie diversità. E quando la si ama, come me, offre e restituisce infinite emozioni e laceranti storie.

Posto che la letteratura sia uno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?

La scrittura ci aiuterà a comprendere un periodo disastroso per la storia del mondo. Sarà un faro al quale potere attingere. Credo che bisognerebbe ancorarsi alla cultura in generale e puntare nella bellezza delle cose, nel dettaglio delle cose. Solo così supereremo l’orrore e il dolore di questi anni.

La lotta politica, l’adesione a una causa: i nostri tempi possono ospitare, a suo avviso, siffatti propositi di cambiamento sociale attraverso il canale della Letteratura?

C’è poco coraggio! Noto che un po’ tutti abbiamo smarrito il senso di coesione, di vicinanza a un ideale. È proprio l’idealismo a mancare. Idealismo che ha lasciato spazio a un assoluto soggettivismo. Il covid ci ha resi peggiori, la reclusione, il distanziamento hanno fatto sì che ognuno guardasse alla propria piccola realtà rifuggendo l’universale dal particolare. Abbiamo perso la fiducia nell’uomo e alla letteratura spetta il compito di creare un nuovo umanesimo.

Bachtin asserisce che il romanzo sia un ‘genere aperto’, destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme ‘ibride’. Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?

Il romanzo è spinta dell’anima. Fluttua, cambia, si trasforma in base alle diverse condizioni nell’animo umano. Io credo che la tragica condizione dell'Ucraina favorirà un fiorire di romanzi sul valore umano, sulle nefandezze della guerra, sul dolore e su una grande verità attribuita a Hegel: «Tutto ciò che l’uomo ha imparato dalla storia è che dalla storia l’uomo non ha imparato niente».

La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?

La letteratura, in questo momento storico, è molto donna. C’è un ritorno al romanzo storico che potrebbe fungere da «historia magistra vitae». Ma c’è anche una bella classe esordiente di giovani scrittrici che si cimentano in più generi. Speriamo continui ancora questo filone al femminile.

La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2021. Quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?

La letteratura straniera in generale crea sempre la fascinazione dell’esotico, del ‘lontano’. Leggere autori di altre nazionalità significa conoscere attraverso la storia dei loro protagonisti, culture, idee, abitudini e realtà distanti da noi. Io personalmente ho amato molto le poesie silenziose di Ana Blandiana e la filosofia di Emil Cioran. Mi è piaciuto il loro modo di scardinare i sentimenti umani, di coglierli e di restituirli al mondo.

A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone

(n. 4, aprile 2022, anno XII)

|

|

Nella sezione

Nella sezione