|

|

Veronica Raimo: «Ho tentato di smantellare certe retoriche rispetto alla famiglia»

Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di interviste con gli scrittori finalisti dell’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità. Nella sezione Scrittori per lo Strega della nostra rivista, a cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone, vi proponiamo una nuova serie di interviste con gli scrittori finalisti dell’edizione n. 76 del Premio, e con i loro libri, allargando ovviamente lo sguardo ad altri argomenti di attualità.

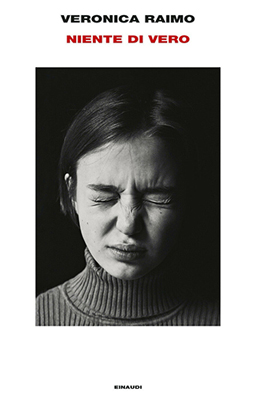

Il vincitore del Premio Strega è Mario Desiati con «Spatriati» (Einaudi), 166 voti. L'edizione 2022 ha visto per la prima volta sette finalisti, anziché cinque (due ex aequo al quinto posto, mentre il settimo, per regolamento, è un libro pubblicato da un editore medio-piccolo). Questa la classifica della finale che si è tenuta al Museo Etrusco di Villa Giulia il 7 luglio 2022: secondo classificato Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), terza Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), quarta Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi), già vincitrice dello Strega Giovani. Quinto Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri), sesto Fabio Bacà, Nova (Adelphi) e settima Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimum fax).

Veronica Raimo, nata a Roma nel 1978, si è classificata al quarto posto nella finale di quest'anno ed è anche vincitrice dello Strega Giovani con il romanzo Niente di vero (Einaudi, 2022). Domenico Procacci lo presenta così: «Niente di vero è uno spaccato tagliente di una famiglia italiana che ci somiglia, in cui la voce narrante smonta continuamente gli aspetti più canonici dello stare insieme per diritto di sangue, così come demolisce ogni retorica consolatoria, con una scrittura libera, spudorata e irresistibile. I personaggi del romanzo si muovono in un contesto in continua mutazione, come l’appartamento in cui vivono dove nascono pareti e stanze dove non ci sarebbe spazio neanche per un mobile. Sono caratteri forti, ben delineati, capaci di rimanerti addosso per molto tempo dopo la fine della lettura».

Niente di vero è uno spaccato tagliente di una tipica famiglia italiana. Si sta insieme per diritto di sangue?

Per fortuna non soltanto. Nel libro ho tentato di smantellare certe retoriche – sia edificanti che deprimenti – rispetto alla famiglia.

Lei scrive: «Quando in una famiglia nasce uno scrittore, non sarà la famiglia bensì lo scrittore a fare una brutta fine nel tentativo di uccidere madri, padri e fratelli, per poi ritrovarseli inesorabilmente vivi». Perché ha delineato personaggi temibili?

Non ho delineato personaggi davvero ‘temibili’. Quella frase ha un suo registro grottesco e parodico. Volevo solo dire che scrittori e scrittrici non rappresentano questa gran minaccia per le loro famiglie, anzi molto spesso sono loro a soccombere.

Lei prende in esame il manoscritto di una vita per scomporlo e ricomporlo come un testo letterario. Può definire l’autofiction? Un diario, un romanzo di formazione, un’autobiografia?

Autofiction ormai è un termine poroso e inclusivo che comprende cose molto diverse. Di sicuro però non vedo il mio libro come un romanzo di formazione, e non me la sento di parlare di memoir dato che ci sono dentro molti episodi inventati e trasformati, personaggi completamente fittizi. Non c’è nessuna volontà di riportare una cronaca fedele degli eventi per come sono andati.

«Tutti i miei innamoramenti si nutrivano di solido platonismo. Non a caso l’anagramma del mio nome è “Invocare amore”. Cioè, non viverli». Che ruolo gioca l’inerzia, l’indolenza nello svilupparsi di una vicenda esistenziale in cui «Il fallimento non è la cosa peggiore, la cosa peggiore è l’indecisione, il bilico»?

In un certo senso l’indolenza e l’indecisione sono anche rivendicate dalla protagonista come un territorio di possibilità altra. Per questo non parlerei mai di romanzo di formazione. La domanda che resta sullo sfondo è: perché per crescere bisogna per forza fare delle scelte?

La scrittura contemporanea può annoverare letterate illuminate, vere pioniere quanto a innovazione e rispetto della tradizione. Qual è l’attuale status della letteratura esperìta da donne?

È una domanda troppo vasta. Rispetto al passato ci sono ovviamente sempre più donne che hanno ottenuto un loro riconoscimento in ambito letterario, ma ad esempio si deve fare ancora molto per rielaborare un nuovo canone, sempre che un canone sia necessario.

Francesco De Sanctis scrisse che la letteratura di una nazione costituisce una «sintesi organica dell'anima e del pensiero d'un popolo». Posto che la letteratura siauno specchio della rispettiva società in un tempo definito e che varia di opera in opera, quali potrebbero essere il ruolo e la funzione della scrittura nel frangente storico che stiamo vivendo?

Rispetto alle parole di De Santcis mi verrebbe oggi da chiedermi cosa si intenda per popolo. Credo che ridiscutere di internazionalismo in una maniera diversa aiuterebbe anche a ridefinire le implicazioni politiche della letteratura e dell’arte.

Hegel sviluppa una definizione del romanzo: esso è la moderna epopea borghese. Lukacs afferma che questo genere, essendo il prodotto della borghesia, è destinato a decadere con la morte della borghesia stessa. Bachtin asserisce che il romanzo sia un «genere aperto», destinato non a morire bensì a trasformarsi. Oggi, si notano forme «ibride». Quali tendenze di sviluppo ravvede di un genere che continua a sfuggire a ogni codice?

Non mi azzarderei a dare la mia teoria di romanzo dopo Hegel, Luckacs e Bachtin. Posso solo dire che all’università ho studiato e amato molto Bachtin, soprattutto la sua nozione di ideologema che trovo estremamente utile ancora oggi.

La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta in lingua italiana, con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2022. In che misura pensa sia conosciuta in Italia e quali scrittori romeni hanno attirato la sua attenzione?

Negli ultimi anni credo che Cărtărescu abbia trovato sempre di più un suo pubblico. Personalmente ho letto molto Emil Cioran e Paul Celan se possiamo considerarlo anche uno scrittore romeno. Cambiando ambito, amo invece molto il cinema di Cristian Mongiu e ho trovato Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jude un film straordinario.

A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone

(n. 7-8, luglio-agosto 2022, anno XII)

|

|